|

|

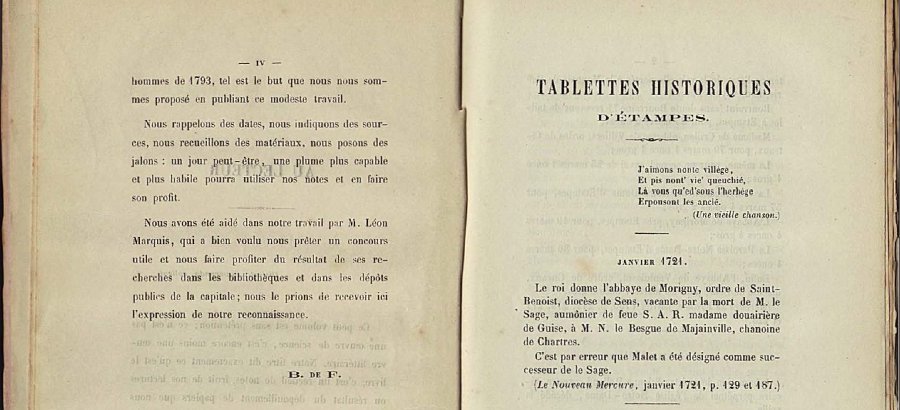

TABLETTES

HISTORIQUES

D’ÉTAMPES ET DE SES ENVIRONS

Par B. de F.

*

ÉTAMPES

IMPRIMERIE DE AUGUSTE ALLIEN

3, RUE AU PONT QUESNEAUX, 3

1876

|

|

Disjecta, quærendo,

collegi.

Ce petit volume est sans prétention; ce

n’est pas une œuvre de science, c’est encore moins une œuvre littéraire.

Notre titre dit exactement ce qu’est le livre; c’est un recueil de note,

fruit de nos lectures ou résultat du dépouillement de papiers

que nous avons eus entre les mains. Tirer de l’oubli des faits peu connus

et souvent inédits; soustraire à la destruction du temps des

pièces uniques se rattachant à l’histoire du pays d’Étampes,

de ses anciennes institutions, de ses monuments, de ses illustrations, etc.;

mettre au jour des documents authentiques sur les différentes époques

de notre histoire locale; montrer, pièces en mains, ce qu’ont fait

dans notre pays les [p. IV] hommes de 1793, tel est le but que nous nous sommes proposé

en publiant ce modeste travail.

Nous rappelons des dates, nous indiquons des sources,

nous recueillons des matériaux, nous posons des jalons: un jour

peut-être, une plume plus capable et plus habile pourra utiliser nos

notes et en faire son profit.

Nous avons été aidé dans

notre travail par M. Léon Marquis, qui a bien voulu nous prêter

un concours utile et nous faire profiter du résultat de ses recherches

dans les bibliothèques et dans les dépôts publics

de la capitale; nous le prions de recevoir ici l’expression de notre reconnaissance.

B. de F.

|

|

|

TABLETTES HISTORIQUES

D’ÉTAMPES

J’aimons nonte villège,

Et pis nont’ vie’ queuchié,

Là vous qu’ed’sous l’herbège

Erpousont les ancié.

(Une vieillle chanson.)

|

|

[001]

|

JANVIER 1721.

Le roi donne l’abbaye de Morigny, ordre de Saint-Benoist,

diocèse de Sens, vacante par la mort de M. le Sage, aumônier

de feue S. A. R. madame douairière de Guise, à M. N. le Besgue

de Majainville, chanoine de Chartres.

C’est par erreur que Malet a été

désigné comme successeur de le Sage.

(Le Nouveau Mercure,

janvier 1721, p. 129 et 187.)

|

|

[002]

|

JANVIER 1760.

Le roi et la famille royale ayant jugé

à propos d’envoyer à la Monnaie de Paris, leur vaisselle

d’argent pour subvenir aux besoins actuels de l’État, les princes

du Sang, les seigneurs de la Cour..., les citoyens riches ont donné

dans cette occasion les plus grandes marques de zèle en envoyant

leurs bijoux et leur argenterie.

Dans la liste des

donateurs, mentionnant en même [p. 2] temps l’état

de la vaisselle portée à la Monnaie de Paris, nous voyons

figurer:

Bourraint (sans doute Bourraine?) receveur de tailles à

Étampes, pour 25 marcs 2 onces;

Madame de Crillon, abbesse de Villiers,

ordre de Citeaux, pour 79 marcs 1 once 1 gros;

La même, pour un second envoi

de 25 marcs 1 once 1 gros;

La Congrégation de Notre-Dame

d’Étampes, pour 57 marcs 4 onces 2 gros;

L’Abbaye de Morigny, près Étampes,

pour 49 marcs 4 onces 4 gros;

La Paroisse Notre-Dame d’Étampes,

pour 30 marcs 4 onces;

Enfin, l’Abbaye de Vauluisant, ordre

de Citeaux, diocèse de Sens, pour 26 marcs 1 once 5 gros.

(Mercure de France,

janvier 1760, p. 242, 244, 217 et 223.)

|

|

[003]

|

JANVIER 1701.

Inhumation de maistre Etienne Rolland, prestre,

vicaire perpétuel de l’église Notre-Dame, décédé

la veille.

|

|

[004]

|

9 JANVIER 1794 (20 NIVOSE

AN II).

Une députation de la Société

républicaine de la commune d’Étampes, demande à la

Convention nationale:

1° Que le district d’Étampes soit compris

comme les autres districts du département de Seine-et-Oise, dans

1a répartition des secours accordés pour la subsistance des

pères, mères et femmes des défenseurs de la patrie

qui combattent aux frontières; [p. 3]

2° Qu’il ne soit plus employé d’orge

au brassage des bières, ni à la fabrication des cuirs, amidon

et poudre à poudrer;

3° Que les prisonniers répandus dans

les districts d’Étampes et de Dourdan, maintenant logés

dans les églises, où ils meurent de froid, soient logés

de manière à pouvoir soutenir les rigueurs de la saison;

et qu’une commission soit chargée de prendre les informations nécessaires

sur les délits de ces prisonniers, et qu’ils soient incessamment

jugés.

Un membre appuie ces propositions, et la Convention

décrète:

Sur la première, que le Ministre de l’Intérieur

est chargé de faire exécuter la loi; et que l’Administration

du département rendra compte des motifs qui l’ont déterminée

à ne pas faire participer le district d’Étampes aux secours

accordés aux pères, mères et veuves des défenseurs

qui combattent aux frontières, comme il en a usé pour les

autres districts.

Elle renvoie la seconde au Comité d’Agriculture

pour en faire un rapport incessamment.

Et la troisième au Comité de Salut

public, pour en faire aussi un prompt rapport.

(Procès-verbaux

de la Convention nationale, volume 29, p. 91 et 92.)

|

|

[005]

|

13 JANVIER 1791.

Le curé d’Estouches adresse an Directoire

du district d’Étampes, la pétition suivante:

«Messieurs,

Le curé d’Estouches en le département

de Versailles, district d’Estampes, soussigné, a l’honneur de vous

[p. 4] représenter que, le 20 mars 1790, un vent du Nord soufflant

avec impétuosité a renversé un espace et plus de

l’église, que c’est la partie du cœur, (sic) que, d’après

les loix, les décimateurs sont tenus à ces réparations,

mais que le curé soussigné n’étant point en 1790

décimateur, mais simplement régisseur, il ne doit pas être

tenu à cette réparation, c’est pourquoi, il vous supplie,

Messieurs, de vouloir bien dans le compte qu’il vous rend du produit de

la dîme, lui allouer les dépenses qu’a occasionnées

cet accident.

«On objectera peut-être contre cette

requête que le Gouvernement ne reconnaît point de réparations

faites sans son ordre.

«A cela, Messieurs, le suppliant vous prie

de considérer: 1° qu’à l’époque de cet accident,

les départements et districts n’étaient point encore en exercice,

que l’on ne savait à qui s’adresser; en second lieu, que cet espace

de 20 à 25 pieds de long donnait davantage prise an vent, et mettait

toute l’église en péril. Ainsi, d’un côté,

la chute certaine de toute l’église si on ne s’occupait promptement

de réparer; de l’autre, l’ouverture des Pasques qui n’était

que dix jours après, ont déterminé le suppliant à

réparer le jour même de l’accident, espérant que l’Etat

voudra bien lui tenir compte du Mémoire de dépenses ci-joint;

c’est dans cette espérance qu’il a l’honneur d’être avec le

respect le plus profond, Messieurs,

«Votre très-humble, très-obéissant

serviteur,

«FOLLYE,

«Curé d’Estouches.»

MÉMOIRE des réparations

faites à l’église d’Estouches.

Premièrement

trois milliers de tuiles et quelqu’enfaiteaux, [p.5]

comme il paraît par la quittance.

|

102 liv.

|

" sols.

|

Pour deux pannes

|

15

|

"

|

Six bottes de

lattes

|

6

|

12

|

Sept livres de

doux

|

3

|

10

|

Deux chevrons

|

7

|

"

|

Quatre berouetées

de chot.

|

5

|

"

|

Pour le charpentier

|

12

|

"

|

Pour le masson

|

18

|

"

|

Pour quinze clavettes

de fer

|

3

|

15

|

De plus pour le

lambris

|

75

|

"

|

Total

|

247 liv.

|

17 sols

|

|

|

|

Certifié véritable dans tout son

contenu par nous Officiers municipaux de ladite, paroisse, ce 13 janvier

1791.

Signé: Merlet, maire, Degouillous,

Pillias, Gillotin, Bouchet, greffier.

Au dos de cette pétition se trouve l’arrêté

du Directoire du district d’Étampes suivant:

Le Directoire vu le certificat de la Municipalité

contenant attestation des faits contenus de l’autre part;

Considérant l’embaras dans lequel le sr

curé s’est trouvé et l’impossibilité en laquelle il

était de recourir, au 20 mars 1790, à aucuns corps administratifs

pour être autorisé à faire les réparations dont

il s’agit;

Estime et est d’avis, ouï sur ce M. le Procureur

syndic, qu’il y a lieu sans tirer à conséquence d’ordonner

que ladite somme de 247 livres 17 sols sera rendue aud. sr curé qui,

en 1790, n’était que régisseur de son bénéfice

à la charge toutefois de déposer au Secrétariat du

district les quittances de paiement des ouvriers et fournisseurs.

Fait au Directoire du district d’Étampes,

le 18 janvier 1791, séance du matin.

Signé: Charpentier, président,

Sagot, Duverger. Venard, et Grosnier, secrétaire

[p. 6]

|

|

[006]

|

17 JANVIER 1579.

Lettres-patentes de Henry III, roy de France

et de Pollogne, données à Paris et enregistrées en

la Chambre des Comptes, le 24 du même mois, par lesquelles, pour garantir

sa cousine Catherine de Lorraine, dame de Montpensier, du prêt qu’elle

lut avait fait «en ses pressez et récens affaires de la somme

de trante-troys mil troys cent trente-troys escus ung tiers, faisant

cent mil livres, pour subvenir à partie de grandes sommes deues

aux sieurs des Lignes de Suisses. Il reconnaît que les gens de son

Conseil d’état, ont par contrat devant les Notaires au Chatelet

de Paris consenti engaigement de noz duché d’Estampes et conté

de Senlis, affîn de joyr par nostre dite cousine, ses fermiers, receveurs

ou entremetteurs, par ses mains, jusques à la concurrence de la somme

de deux mil sept cent quarante escuz, vingt-six solz trois deniers, à

quoy revient la rente dud. Prest…» «Et ce selon l’évalluation

qui en seroit faicte par les commissaires qui à cest effect seraient

par nous commis et ordonnez.»

Et il commet Anthoine Nicolay, président

de la Chambre des Comptes, Anthoine de Coigneux et Bernard de Kerquifinem,

conseillers en ladite cour, pour faire «les évalluations,

estimations et prisées des maisons, chasteaux, édiffices

et lieux deppendans des-dits duché et conté, sur la valleur

du revenu desdites terres.»

Les Commissaires dressèrent leur procès-verbal

d’évaluation le 24 janvier 1579.

|

|

[007]

|

19 JANVIER 1638.

Par un jugement rendu ce jour, les Commissaires

de [p. 7]

la réformation des hôpitaux et maladreries de France accordent

aux religieux Barnabites établis à Étampes, les

revenus de l’hôpital Saint-Jacques-de-l’Epée, de ladite ville.

La démolition de cet hôpital fut ordonnée

par un jugement des mêmes commissaires, du 15 mars 1656, à

la suite de la visite des bâtiments faite par le Lieutenant-général

du bailliage d’Étampes, le 22 mai 1657.

|

|

[008]

|

23 JANVIER 1790.

Les sieurs Crosnier, substitut du Procureur du

roy au bailliage d’Étampes, Heme de Maison-Rouge, échevin,

Baudry de Lapoterie, conseiller-assesseur, et Hugo, orfèvre vérificateur,

préposés par le Corps municipal à la recette de l’argenterie

déposée à la municipalité d’Étampes,

adressent au Directeur des monnaies de la ville de Paris quatorze marcs

six onces six gros d’argenterie, représentant en argent une valeur

de 794 livres 14 sols, et provenant d’offrandes faites, savoir:

Par M. Pierre Hureau, curé de St-Cir-la-Rivière;

Par madame Marie-Catherine Charpentier, veuve

d’Etienne-Louis Gérosme, bourgeoise d’Étampes;

Par M. Jean-Baptiste Martin, curé d’Adonville;

Par Pierre-Innocent Gérosme-Poussin, marchand

à Étampes;

Par Jean Champigny, conseiller du roy et son

Procureur au grenier à sel;

Par Jacques Crosnier, substitut du Procureur

du roy au bailliage d’Étampes;

Et par Jean Chevallier, bourgeois, demeurant

à Étampes. [p. 8]

|

|

[009]

|

8 PLUVIOSE AN II (27 JANVIER

1794)

Les communes de Milly, Courances, Moigny et Oncy,

district d’Étampes, envoient à la Patrie à titre d’offrande:

249 Chemises; 17 Draps;

10 Paires de souliers; 27 Paires de guêtres;

8 Paires de bas de laine;

2 Mouchoirs;

2 Chapeaux;

3 Gibernes; 1 Havre-sac;

5 Paires de boucles en argent;

1 Boucle de col et 1 cachet en argent;

1 Epée à poignée d’argent;

2 Epaulettes en or;

1 Epaulette en argent; 1 Dragonne en or;

332 liv. 10 s. en argent.

La commune de Mondeville a offert en don pour

les défenseurs de la Patrie:

25 chemises et 25 paires de bas neufs.

(Table des Procès-verbaux

de la Convention, p. 181 et 213.)

|

|

[010]

|

13 PLUVIOSE AN III

(1er FÉVRIER 1795).

Les citoyens composant les Autorités constituées

et la Société populaire de La Ferté-Alais, district

d’Étampes, département de Seine-et-Oise, à la Convention:

«La nuit du 9 au 10 thermidor, fut le tocsin

salutaire [p. 9] que sonna votre

invincible énergie, sur celui de l’heure dernière de nos

tyrans. La France, depuis ce temps, ressent l’heureux passage des horreurs

de la mort à la douceur inappréciable de l’égalité.

Le 21 brumaire vous avez renversé la cour du tyran Robespierre,

en terrassant des satellites qui vouloient rivaliser de pouvoir avec vous.

«Aujourd’hui, citoyens-législateurs,

vous avez rappelé dans votre sein des sénateurs, victimes

de leur courage, vous avez par là rempli le vœu général

de la Nation.

«Grâces immortelles vous soient rendues:

vous avez encore une fois sauvé la Pairie, en rétablissant

le règne de la justice, de la vérité et des lois. Nous

vous jurons, citoyens-représentans, dévouement sans bornes,

fidélité inviolable, et vous déclarons ne jamais

reconnoître d’autre autorité que celle que le peuple vous

a confiée.»

(Procès-verbaux

de la Convention, vol. 54).

|

|

[011]

|

VENDREDI 10 FÉVRIER

1513.

Passage à Étampes du convoi de MADAME

ANNE, deux fois royne de France, duchesse de Bretagne, comtesse de Montfort,

de Richement, d’Estampes et de Vertus.

Anne de Bretagne, veuve de Charles VIII et seconde

femme de Louis XII, mourut au château de Blois, le 9 janvier 1513,

âgée seulement de trente-sept ans.

«Ceste reyne, dit un historien du temps

cité par Brantôme, estoit une honorable et vertueuse reyne

et fort sage, la vraye mère des pauvres, le support des gentilshommes,

le recueil des dames et damoiselles et honnestes filles, et le refuge

des savants hommes: aussy [p.10] tout le peuple de France ne se peut saouler de la plorer et regretter.

Rien n’avait encore égalé la pompe

des funérailles qu’on lui fit. Son corps fut porté à

Saint-Denis et son cœur enfermé dans un vase d’or en forme de cœur

fut déposé aux Chartreux du faubourg de Nantes.

Bretaigne, le héraut d’armes de la reine,

décrit ainsi dans le récit des funérailles de cette

princesse le passage du convoi à Étampes: (Paris, Aubry, 1858.)

«Le lendemain, qui fut le vendredi, ariva

la royale princesse en sa conté et ville d’Estampes, où

moult estoit aymée, et bien le montrèrent à sa réception.

Il vint à une lieue hors la ville grant nombre d’officiers, tant

de justice que autres, tous vestuz de deul, lesquels, après avoir

fait la révérance au corps, pleurant moult tendrement, vindrent

joindre avec les gens d’église, comme chanoynes, cordeliers et autres

en grant nombre.

«An cette ville fut faict entrée

comme à Orléans, et y estoient messeigneurs et dames du

sang avec toute la triomphe du deul. Et oultre les quatre cens torches

armoyées aux armes de la dicte dame et les cinquante de Bloys armoyées

aux armes de la ville, il y avoit bien trois cens torches, partie aux armes

de la ville, qui sont de gueulles à ung chasteau d’or masonné,

fenestré et crénellé de sable; sur le tout ung escu

escartellé, le premier de France, le second, de gueulles à

une tour portée, fenestrée et crénellée de sable.

«Les parties des autres torches qui se montoint

bien deux cens, estoient armoyées d’ung escu, escartellé,

le premier, de Jhérusalem, le second, de sinople à ung escu

de gueulles soustenu d’or sur une fueille de chesne d’argent. Je m’enquis

pourquoi ils portoient ce quartier des armes de Jhérusalem; l’on

me dit qu’ils estoient yssuz d’un noble homme, nommé Hue le Maire,

sieur de Chaillou, lequel estant adverti que le roy Phelipes le [p.11] Bel devoit ung voyage

en Jhérusalem, à pié, armé, portant ung cierge,

et que le bon roy ne peult pour quelque maladie qui lui survint; et entreprinst

le dict sieur de Chaillou le voyage, ce qu’il fist et accomplit. Et pour

partie de sa rémunération, celluy roy luy octroya ung quartier

des armes de Jhérusalem, et franchit et exempta de tous sucides luy,

ses successeurs et héritiers et ceulx qui d’eulx viendront. Et ainsi

sont peuplés depuys en grant nombre. Pour ce, sont-ilz tenuz de

venir au-devant du corps des princes à leur entrée d’Estampes,

et où ilz y reposent mors sont tenuz de garder et veiller le corps;

ce qu’ils ont fait ce voyage à la dicte dame, et s’apellent la Franchise.

Ainsi entra la dicte dame soubs ung poisle, qui fut de damas, armoyé

de ses armes, et fut mise à repoz à l’église collégiale;

à l’entrée de laquelle y avoit ung grant drap noir, sur

lequel estoit ung grant escusson de ses armes, garny et enrichy de agréez

et cordelières. Aussi fut tout le cueur garny et paré de

deul bien armoyé, et la chappelle ardant et toute l’église

bien parée de lumynaire. Les vigilles et service du soir et du matin

fut beau; et officia ledit abbé de la Roue.»

A ESTAMPES

Estampes, las! sans à

jamais te faindre,

La magnanime et royalle duchesse,

De ton enclos souveraine contesse,

En grant doulleur tu doibs pleurer et plaindre.

RONDEAU.

Pleurez, humains, la douloureuse

perte

Qui venue est, par dolléance experte,

D’un dart mortel prins au lac de souffrance,

De tous vivans, mesmement, dessoubs France.

En puissent voir leur dolléance experte:

Sachez que plus ne sera recouverte

Celle dame que la terre a couverte : [p.12]

Puys qu’en ses faiz n’y a plus d’espérance,

Pleurez, humains.

Soubz noir blason, en veue descouverte,

Soit vostre cueur, de lerme blanche ou verte,

Mys et posé, regrettant l’excellence

De la royne, qui en grant habonde

Pour vous donner eut toujours bourse ouverte;

Pleurez, humains.

|

|

[012]

|

11 FÉVRIER 1755.

Louis d’Étampes, Marquis d’Étampes,

fils de Louis Roger, Marquis d’Étampes et de Marguerite-Lydie de

Becdelièvre de Cany, épouse Adélaïde Godefroy-Julie

de Fouilleuse de Flavacourt.

(Mercure de France,

mai 1755).

|

|

[013]

|

6 FÉVRIER 1147.

Assemblée d’Étampes.

L’ouverture du parlement se fit le 16 février

1147. Louis le Jeune le présida en personne, et proposa les diverses

questions sur lesquelles il appelait les délibérations des

conseillers. L’enthousiasme semblait un peu refroidi; mais à l’aspect

de saint Bernard «qui venait de conférer pour la milice

de la Croix, avec le monarque et les grands du royaume des Teutons!»

les visages s’épanouirent, et l’Assemblée ressentit une émotion

de fierté chrétienne qui ranima l’énergie des résolutions.

La première journée fut employée

à entendre les ambassadeurs de Conrad et les députés

de Geisa, roi de Hongrie, annonçant que leurs souverains accordaient

[p.13] aux Croisés le libre passage sur leurs terres. On lut aussi

les lettres de l’empereur grec, Manuel Comnène, contenant les plus

emphatiques protestations d’amitié, en réponse à la

notification que le roi de France lui avait faite de la croisade. Le style

oriental et hyperbolique de ces épîtres choqua le bon sens

français. «L’évéque de Langres, Godefroy, prenant

compassion du roi qui rougissait de se voir encensé de tant de flatteries;

et ne pouvant supporter les interminables phrases du lecteur, les interrompit:

Mes frères, leur dit-il, veuillez ne pas parler si souvent de la

gloire, de la celsitude, de la piété et de la sagesse du roi!

Il se connaît, et nous le connaissons aussi. Dites-lui tout brièvement

et droitement ce que vous avez à lui dire.»

Le lendemain, l’Assemblée s’occupa de tracer

l’itinéraire pour gagner la Palestine. Les ambassadeurs de Roger,

roi de Sicile, proposèrent le chemin de la mer comme le plus sûr

et le plus favorable au transport des troupes dans les ports de la Syrie.

Ils insistèrent vivement sur les avantages de cette voie, sans

oublier les nombreux inconvénients, les périls et les difficultés

inévitables d’un long trajet par terre, au milieu des pays barbares.

Mais le principal motif qu’ils alléguèrent à l’appui

de leur opinion, fut le souvenir de l’ancienne, trahison des grecs, à

l’époque de la première croisade. La prudence de ces normands-siciliens

ne fut cependant pas goûtée ; et soit que la haine qu’ils

portaient aux grecs, leurs agresseurs, rendît leur témoignage

suspect, soit que la navigation n’offrit point assez d’attraits à

l’esprit aventureux des guerriers français, les conseils de Roger

ne prévalurent malheureusement point dans l’Assemblée. On

s’arrêta au projet de descendre la vallée du Danube, pour

diriger le gros de l’armée vers Constantinople.

Toutes les dispositions étant prises, et

les conseillers portant leur attention sur les intérêts de

la France, durent [p.14] aviser à la garde du royaume et à son administration

pendant l’absence du roi.

«Donc, après que l’abbé de

Clairvaux, dit la chronique, eut fait son oraison pour invoquer les lumières

du Saint-Esprit, le roi Loys, refrénant sa puissance par la crainte

de Dieu, suivant sa coutume, abandonna le choix des gardiens du royaume

aux prélats et aux seigneurs Ceux-ci se retirèrent pour en

délibérer, et rentrèrent au bout de quelque délai,

après avoir décidé ce qu’il y avait de mieux à

faire. Bernard marchait à leur tête; et désignant du

doigt l’abbé Suger et le comte Guillaume de Nevers, il dit: Voilà

les deux glaives que nous avons choisis; cela suffit!...»

«Ce double choix, poursuit le chroniqueur,

aurait plû à tout le monde, s’il avait été agréable

à l’un des élus. Mais le comte de Nevers protesta qu’il

avait fait vœu de se retirer chez les Chartreux; et, en effet, il s’ensevelit

peu de temps après dans le cloître, malgré les fortes

remontrances du roi, et sans que nulle prière pût le détourner

de son pieux dessein.»

Il fallut des instances non moins vives pour déterminer

l’abbé Suger à accepter une fonction qu’on regardait comme

une charge et un fardeau plutôt qu’une dignité.

Il s’en défendit longtemps; mais enfin, vaincu par les sollicitations

du roi et par les ordres du pape lui-même, il accepta la

régence; et la postérité sait avec quel désintéressement,

avec quelle noble intégrité ce ministre fidèle dirigea

les affaires du royaume.

L’Assemblée ayant terminé ses travaux,

on se sépara, pour ne plus s’occuper que des préparatifs

du départ. De tous côtés, en France, en Allemagne, dans

presque toutes les contrées de l’Europe, les populations se mirent

on mouvement; on ne voyait que des croisés, on ne rencontrait sur

tous les chemins que des guerriers, des pèlerins et des troubadours.

Les temps héroïques semblaient renaître; une espèce

de honte s’attachait [p.15] aux chevaliers qui n’avaient point arboré la Croix: on

leur envoyait, en signe de flétrissure, une quenouille et des fuseaux.

(Vie de saint Bernard,

par le P. de Ratisbonne).

|

|

[014]

|

3 VENTOSE AN III

(21 FÉVRIER 1795).

Sur le rapport du Comité des secours publics

et sur la pétition du citoyen Philippe Delîsle, d’Étampes,

capitaine de grenadiers du 1er bataillon d’Eure-et-Loir, blessé

à l’affaire du fort de Commines, la Convention décrète:

«La Convention nationale, après avoir

entendu le rapport de son Comité des secours publics sur la pétition

du citoyen Philippe Delisle, d’Étampes, capitaine de grenadiers

du 1er bataillon d’Eure-et-Loir, blessé et estropié à

l’affaire du fort de Commines, le 22 juillet 1793, décrète

que la trésorerie nationale mettra à la disposition du district

d’Étampes, la somme de 300 livres, pour être comptée

au citoyen Philippe Delisle, à titre de secours provisoire, imputable

sur la pension à laquelle il peut avoir droit.»

(Procès-verbaux

de la Convention, vol. 56, p. 48).

|

|

[015]

|

27 FÉVRIER 1722.

Passage à Étampes de l’infante-reine,

Marie-Anne-Victoire d’Espagne, âgée de cinq ans, venant à

Paris pour épouser Louis XV, qui n’en avait que douze. Elle logea

à l’hôtel des Trois-Rois. Cette union ne se réalisa

pas, et la jeune princesse ne devint pas reine de France, mais elle retourna

en Espagne en 1725.

M. de Mont-Rond a donné dans son ouvrage

une relation [p.16] du passage de la princesse à Étampes; à l’occasion

de ce passage, le Mercure, dans le numéro d’avril 1722, a consacré

une assez longue notice à la description de la ville. On y trouve

la liste des seigneurs d’Étampes depuis la reine Blanche jusqu’au

duc de Vendôme. Cette notice se termine par de curieux renseignements

sur le commerce d’Étampes dans ce temps déjà éloigné,

qui nous fixent sur l’époque à laquelle a cessé la

navigation sur la Juine:

«Cette ville fournit à Paris quantité

de bled, et aux marchands d’Orléans et de Béarnais, beaucoup

de laines. Il y a 70 ans qu’elle était beaucoup plus marchande qu’elle

n’est aujourd’huy, à cause que sa petite rivière était

navigable par le moyen de plusieurs écluses qui en faisoient grossir

les eaux; tellement qu’on y voyoit continuellement trente ou quarante

balteaux de dix muids de bled chacun, qu’on transportait de là

au port de la Tournelle de Paris; mais les écluses ayant été

rompues, les marchands de la Beausse sont obligez de faire porter leurs

bleds à Paris par terre, ce qui porte un très-grand préjudice

à Étampes; car les voitures ne font qu’y passer, au lieu

qu’autrefois les marchands faisoient de cette ville leur entrepôt."

Il résulte de ce qui précède

que la navigation aurait cessé à Étampes vers l’année

1652.

|

|

[016]

|

MARS 1095.

La charte de la franchise octroyée à

Eudes le Maire, seigneur de Challo-Saint-Mard (c’est Saint-Médard)

et chastellin d’Estampes, à luy, ses enfans et descendans par ledict

roy Philippes premier du nom, donnée eu son palais au chasteau d’Estampes,

au mois de mars mil quatre vingts el quinze, est soubzsignée de

Hugues, sénéchal, de Gaston de Poissy, chambrier, de Payen

[p. 17] d’Orléans, bouteillier, et d’un Guy, frère de Galeran,

qu’il est vrayesemblable de croire avoir tenu la place du connestable, car

autrement n’y eust-il soubzsigné. Et ut hæc

Libertas, et omnia firma et inconvulsa permaneant, memoriale istud fieri,

Nominis sui caractere et sigillo signari et præsente propria manu

sud cruce sancta corrobari præcepit. Adstantibus de palatio ejus quorum

nomina subtitulata sunt, et signa S. Hugonis. DAPIFERI. S. Gastonis de

Pistiaco, BUTICULARII. S. Pagani de Aureliis, BUTICULARII. S. Guidonis,

fratris Galeranni.

Actum STAMPIS in palatio, mense martio anno ab incarnatione millesimo

quater vigesimo, decimo quinta, regni ejus trigesimo septimo.

(André Favyn, parisien,

Traictez des premiers officiers de la Couronne de France).

|

|

[017]

|

MARS 1663.

On lit dans une lettre de Guy-Patin de cette époque:

Par arrêt de la Chambre de Justice, un nommé

Pompardin, receveur des tailles à Estampes, a été

condamné de faire amende honorable dans la cour du palais, à

10,000 livres d’amende et à un bannissement pour plusieurs malversations

en sa charge, dont il a été convaincu: Il eût été

pendu si plusieurs de ses parens et amis n’y eussent employé tout

leur crédit.

(Guy-Patin, Lettres,

6 mars 1663).

|

|

[018]

|

DU LUNDY 7 MARS 1649.

Ce jour quantité de bleds et farines arrivèrent

à Paris en charettes et sur des chevaux, que l’on avait amenés

[p.18] des environs d’Estampes, et d’antres bourgs et villages sur ce

chemin.

(L’histoire du temps, ou le véritable

récit de ce qui s’est passé dans le Parlement de Paris,

depuis le mois d’août 1647, jusques au mois de novembre 1648. Augmentée

de la seconde partie qui vient jusques à la Paix).

1649, sans lieu ni nom d’imprimeur.

|

|

[019]

|

11 MARS 1791.

La Municipalité d’Étampes, sur la

proposition du Procureur de la commune, a pris l’arrêté suivant:

Le Procureur de la commune ayant représenté que l’Assemblée

nationale par son décret du 4 décembre précédent,

a provisoirement décerné une somme de 125,000 livres au département

de Seine-et-Oise, pour venir au secours des malheureux et être employée

à des ateliers de charité; que plusieurs grands chemins

d’une utilité indispensable, tels que celui de Dourdan et celui

de Pithiviers, sont demeurés inachevés faute de fonds; que,

même en cette ville d’Étampes, le pont dit d’Orléans,

situé sur la grande route, a besoin d’être réparé,

même d’être reconstruit entièrement; qu’en conséquence,

il serait urgent de demander au Département d’allouer une certaine

somme pour faire exécuter ces ouvrages au plutôt.

Sur quoy, le Corps municipal:

Considérant que, le bruit s’est répandu

que, desd. 125,000 livres, sept ont été accordées

au District d’Étampes, que de ces 7,000 livres, quatre ont été

destinées a la confection du chemin d’Étampes à Châlo-St-Mars,

et qu’il serait important de donner la préférence aux routes

de Dourdan et de Pithiviers, qui sont d’une [p.19] nécessité

indispensable, tant pour l’approvisionnement du marché de cette

ville que pour l’abordage des bois de chauffage et l’entretien des communications

avec Chartres; qu’il serait important d’entrer dans l’esprit de la loi

en proportionnant la répartition des travaux, en raison des moyens,

des besoins et de la population des Municipalités qui composent le

District;

Que, les besoins sont beaucoup plus pressants

dans In ville où les artisans sont sans travail, que, dans les

campagnes où les travaux vont ouvrir incessamment et offrir des

ressources considérables aux journaliers:

A arrêté, qu’expédition de

la présente sera adressée à Messieurs les Administrateurs

du département, à l’effet d’obtenir qu’une partie desdits

fonds proportionnée aux besoins et à la population de la

commune d’Étampes, sera attribuée à la Municipalité

et employée sous ses ordres, à la réparation des routes

d’Étampes à Dourdan et d’Étampes à Pithiviers.

|

|

[020]

|

13 MARS 1720.

«Madame de Roussillon, sœur de Mgr l’évêque

de Laon, nommée abbesse de Villiers, Ordre de Citeaux, proche La

Ferté-Aleps, prit possession de cette abbaye: elle était accompagnée

de M. le marquis de Clermont, son autre frère, capitaine des gardes-suisses

de Mgr le duc d’Orléans, et de madame de Grillon, religieuse bénédictine,

nièce de Mgr l’archevêque de Vienne. La nouvelle abbesse

fut reçue et complimentée par dom Moreau, bachelier de Sorbonne,

directeur de l’abbaye, ancien prieur de Citeaux, et visiteur général

de son ordre; il était frère de M. Moreau de Mantour, de

l’Académie royale des inscriptions et belles-lettres.»

(Nouveau Mercure, mars

1720, p. 176). [p.20]

|

|

[021]

|

23 VENTOSE AN II (13 MARS

1794).

L’agent national près le district d’Étampes

écrit an président de la Convention que, depuis le 22 frimaire

dernier, il n’a pas donné avis du succès des ventes des émigrés,

parce que le prix ne faisait que doubler l’estimation.

Il annonce quatre parties de vente:

L’une, estimée 300 liv., adjugée

à 1805 liv.;

Une autre — 348 —

— 1840 —

—

— 615 — —

3500 —

—

—1200 — —

3700 —

Il ajoute que la Société populaire

d’Étampes a armé, équipé et fait partir un

cavalier, et qu’un second partira au premier jour.

Mention honorable, insertion au Bulletin, renvoi

au ministre de la Guerre.

(Procès-verbaux

de la Convention, 33e volume.)

|

|

[022]

|

27 MARS 1792.

L’abbé le Cerf, curé de Saint-Clément

de la ville d’Arpajon, prononce l’Eloge funèbre de Henry Simonneau,

maire de la ville d’Étampes. Il prit pour texte de son discours,

les paroles suivantes du livre des Machabées:

«Il quitta la vie en laissant à l’univers

dans le souvenir de la vie un modèle de vertu et de courage à

suivre.»

Dans ce discours imprimé à Paris,

à l’Imprimerie de la Société des Amis du commerce,

(8 pages in-4°), on lit:

«Henry Simonneau, voilà le grand

homme qui fut [p. 21] capable de préférer son devoir à son existence

et la mort la plus glorieuse à une vie qu’il eût fallu acheter

par la honte et l’opprobre.»

«Si je n’avais à vous présenter

que les vertus privées de Henry Simonneau, il me suffirait d’être

l’écho du cri public et de répéter avec ceux au milieu

desquels il a vécu, avec ses ennemis mêmes qu’il fut un

bon mari, un tendre père; le soutien de l’ouvrier indigent, le

bienfaiteur du pauvre; mais lorsque cette mort, si terrible dans ses coups,

ensevelit avec elle sous la tombe les vertus publiques d’un magistrat

servant fidèlement son pays, la loi à la main et dans le

cœur, c’est alors que le regret devient plus amer et que l’état

tout entier doit prendre le deuil.»

Malgré le ton emphatique de ce discours

qui est dans le goût du temps, nous reproduisons ce qui est relatif

à la mort de Simonneau; le jugement que porte l’orateur, sur les

auteurs du crime confirme nos appréciations précédentes:

«Des intrigants, des factieux, des hommes

de trouble et de discorde, cachés dans la profondeur des ténèbres,

dans l’obscurité du mystère, sonnent l’alarme de tous côtés,

les paisibles habitants des campagnes séduits par de perfides conseils,

abandonnent leurs maisons, leurs travaux. Ils prennent les armes, ils s’assemblent

en tumulte, ils courent effrayer par le son calamiteux de la cloche, des

voisins tranquilles...

«Que demandez-vous? du pain. — Vous en aurez,

mais pourquoi ces instruments homicides? La subsistance de l’homme s’obtient-elle

les armes à la main? les victimes que vous dévouez à

la mort vous nourriront-elles?...

«Votre aspect alarmant va faire enfouir

le reste du grain, les marchés déserts ne vont plus offrir

à vos yeux que l’affamant spectacle de la stérilité,

le cultivateur [p.22] menacé va abandonner pour toujours le soin d’une charrue

qui ne doit plus payer ses sueurs.

«Étampes est le théâtre

où se consommera un grand crime!

«Ils y arrivent guidés par l’erreur:

le maire est mandé, Henry Simonneau paraît! il leur parle

le langage d’un magistrat ami de l’ordre; il leur peint l’influence dangereuse

de leur rassemblement sur la chose publique; il les invite à considérer

qu’il n’est pas le propriétaire des grains qui se trouvent à

Étampes; que sa place est celle de protecteur d’un commerce déclaré

libre... Il ne sera pas entendu; la taxe du blé ou la mort, voilà

l’alternative pour Henry Simonneau. — Ce que vous exigez de moi, la loi

le défend, prenez ma vie!»

|

|

[023]

|

7 GERMINAL AN II (27 MARS

1794).

Un député de la société

populaire des sans-culottes d’Étampes, se présente à

la Convention et dépeint l’indignation des membres qui composent

la société au nom de laquelle il parle contre les derniers

conspirateurs, et sollicite leur châtiment; «que leur vengeance

soit terrible, dit-il, que son bruit fasse trembler les vils despotes sur

leurs trônes déjà ébranlés, et que la

renommée leur apprenne quelle est l’énergie d’un peuple libre.»

Le président répond et invite le

pétitionnaire à la séance. La mention honorable de

son adresse et son insertion au Bulletin sont décrétées.

(Procès-verbaux,

34e volume).

|

|

[024]

|

9 GERMINAL AN II (29 MARS

1794).

Dans le tableau nominatif des citoyens présentés

à la [p.23] Convention nationale par le comité des décrets,

procès-verbaux et archives, pour remplir les places de préposés

au triage des titres, conformément à l’article 19 de la loi

du 7 messidor de l’an II de la République, l’un des trois préposés

pour le département de Seine-et-Oise est: Jean Gérard Geoffroy,

à Étampes, ex-juge au tribunal du district d’Étampes.

(Procès-verbaux

de la Convention, 38e volume).

|

|

[025]

|

29 MARS 1746.

Arrêt du Conseil d’État du roi, ordonnant

que dans un mois, les seigneurs particuliers des villes et lieux dans l’étendue

de 20 lieues des environs de Paris, qui prétendraient avoir droit

de marché aux bestiaux à pied fourché, représenteront

devant M. de Marville, nommé commissaire en cette partie, les lettres

de concession et autres pièces justificatives de ce droit de propriété,

pour en connaître l’état et sur son avis, leur être

fait droit...

|

|

[026]

|

31 MARS 1763.

«Louis de Talaru, marquis de Chalmasel, comte de Chamarande,

chevalier des ordres du roi, brigadier de ses armées, gouverneur

des villes et châteaux de Phalsbourg et Sarrebourg, conseiller d’État,

premier maître d’hôtel de la reine, est mort à Versailles,

le 31 mars, âgé de 82 ans.» Il avait été

nommé gouverneur de Phalsbourg, au mois d’octobre 1736, en remplacement

de son père.

(Mercure de France,

1756, octobre, et 1763, juillet). [p.24]

|

|

[027]

|

1er AVRIL 1746.

Jugement souverain, qui condamne le nommé

Gilles Breton, facteur du bureau de la poste aux lettres d’Étampes,

à être attaché et mis au carcan pendant trois jours

de marché consécutifs, avec écriteau portant ces mots:

Facteur de lettres, fabricant de fausses taxes, et à

un bannissement de la généralité de Paris, pendant

trois ans.

|

|

[028]

|

1er AVRIL 1754.

«Messire des Mazis, chevalier, brigadier

des armées du roi, de la promotion de 1740, lieutenant-général

de l’artillerie au département général de Lyonnois,

servant depuis 67 ans dans le corps de l’artillerie, est mort à

Lyon, le 1er avril, dans la 85e année de son âge. Il était

fils d’Henri des Mazis, chevalier, seigneur de Brières-les-Scellées

et d’Elisabeth le Roux. Il était issu de Jean des Mazis, sénéchal

du Hurepoix, gouverneur des villes et châteaux d’Estampes et de Dourdan,

en l’an 1429»

(Mercure de France,

juin 1754, p. 201).

|

|

[029]

|

4 AVRIL 1502.

Décès à Paris, au monastère

des Filles-Dieu, religieuses de l’abbaye de Fontevrault, de Cantien Hüe,

un des savants et saints personnages de l’Ordre de Fontevrault; il était

né à Étampes, en 1442. Il fit ses études au

collège de Navarre, où il passa vingt-quatre ans, d’abord

comme disciple et ensuite en qualité de maître. Au mois de décembre

1470, il fut élu procureur, et au mois d’octobre 1473, il fut nommé

recteur de l’Université [p.25] de Paris. L’amour de la retraite le porta à entrer dans

l’Ordre de Fontevrault, il avait alors 32 ou 34 ans. Il eut toutes les vertus

d’un parfait religieux et tout le zèle d’un vrai savant. En 1485,

Guillaume Roger, prieur de l’Encloître en Gironde, fut remplacé

en ce prieuré par Cantien Hüe, et en 1491, Cantien Hüe fut

fait visiteur de l’Ordre; il remplissait encore ces fonctions en 1501.

Il mourut au monastère des Filles-Dieu

de Paris, et fut inhumé dans une chapelle de ce couvent. On lui

avait consacré une épitaphe en vers latins avec une espèce

de traduction en vers français contenant son éloge. Cette

double épitaphe nous a été conservée par Piganiol

de la Force, dans la Description historique de la ville de Paris et de

ses environs; elle nous apprend quelques circonstances concernant

Cantien Hüe, que n’ont pas rapportées ses

biographes. Voici la version française:

Cy gist Cantien Hüe, digne

de mémoire,

Du monde, de la chair, du diable ayant victoire.

De louable vie et céleste conversation…

… Lequel à mil cinq cens et deux, de Saint-Ambroise

Le jour et feste,

Sexagénaire et vertueux, rend l’esprit, élève

la teste.

Delaunay, dans son Histoire

du Collège, de Navarre, cite un Jean Hüe, d’Etampes,

docteur en théologie de la maison de Navarre, curé de Saint-André-des-Arts,

à Paris, qui rendit de grands services à l’Université

et qui mourut vers l’an 1482. Il y a lieu de croire qu’il était parent

de Cantien Hüe.

|

|

[030]

|

12 GERMINAL AN II (2 [Lisez en fait 1er (B.M.)] AVRIL 1794).

Les Administrateurs du district d’Étampes

envoient, à la suite des cloches et des Saints de leur arrondissement,

[p. 26] des objets d’équipement,

un don en chemises de 1,990 fr.; plusieurs autres effets, tels que souliers,

bas, guêtres, draps, cols noirs, habits, sacs de peaux, manteaux; en

numéraire 48 livres, en assignats 1,349 liv. 5 sols, 1 épaulette

d’or, 1 dragonne, 4 médaille en argent, 1 cachet pareillement en argent,

1 paire de boucles d’argent, 4 croix ci-devant de Saint-Louis.

|

|

[031]

|

16 GERMINAL AN II (5 AVRIL

1794).

Le Directoire du district d’Étampes fait

part à la Convention, que le citoyen Pierre-Louis-Joseph Laumonnier

donne, pour les frais de la guerre et pour tout le temps qu’elle durera,

la moitié d’une pension de 1,800 liv., dont il jouit sur l’Etat.

|

|

[032]

|

16 GERMINAL AN II (5 AVRIL

1794).

A. Crassous, représentant du peuple dans

les départemens de Seine-et-Oise et Paris, écrit qu’un petit

fil de la conspiration s’est manifesté dans le district d’Étampes,

qu’il a donné des ordres pour faire arrêter les coupables,

et que le district d’Étampes a pris des mesures fermes et vigoureuses

contre les malveillans.

|

|

[033]

|

19 GERMINAL AN II

(8 AVRIL 1794).

Le commandant des volontaires du bataillon d’Étampes,

en garnison à Trégnier, envoie, au nom de son bataillon,

2,308 liv. pour les frais de la guerre.

|

|

[034]

|

11 AVRIL 1718.

Madame Marie Anne de Bourbon, princesse du sang,

[p.27] veuve de Louis-Joseph, duc de Vendosme, de Mercœur et d’Étampes,

meurt sans postérité, âgée de 40 ans.

|

|

[035]

|

15 AVRIL 1772.

Naissance à Étampes d’Etienne-Geoffroy-Saint-Hilaire.

Il fut successivement professeur au Jardin des

Plantes, fit partie de la Commission scientifique attachée à

l’expédition d’Egypte, reçut de Napoléon en 1807 une

nouvelle mission pour visiter les collections d’histoire naturelle de l’Espagne

et du Portugal, à son retour fut nommé de l’Académie

des sciences, il fut, en 1809, appelé le premier à enseigner

la Zoologie à la Faculté des sciences, enfin il fut nommé

représentant d’Étampes à la Chambre des Cent-Jours.

Après une vie remplie d’actions généreuses et

dévouées, Etienne-Geoffroy-Saint-Hilaire s’éteignit

le 19 juin 1844.

|

|

[036]

|

23 AVRIL 1664.

Le Lieutenant général au bailliage

d’Étampes, conformément à son ordonnance du 19 mars

précédent, se transporta au Couvent des Capucins pour constater

l’état des bâtiments du monastère. Les religieux refusèrent

l’entrée de leur couvent.

|

|

[037]

|

5 FLORÉAL AN II

(24 AVRIL 1794).

Dans la liste des districts, tribunaux, etc., «qui expriment

leurs félicitations à la Convention nationale, sur l’anéantissement

de la conspiration qui a menacé [p. 28] un instant la liberté,»

nous trouvons le tribunal du district d’Étampes.

|

|

[038]

|

MÊME JOUR.

«Une députation de la commune de

Chalo-la-Raison (Chalo-Saint-Mard), district d’Étampes, assure

la Convention nationale de son inviolable attachement, de son dévouement

et de son entière obéissance aux lois, et l’invite à

rester à son poste; elle offre, pour les défenseurs de la

patrie, de nombreux effets d’habillement.»

La Convention admet la députation aux honneurs de la séance.

|

|

[039]

|

25 AVRIL 1684.

Le clergé de la ville d’Étampes

notifie aux religieux Capucins en lad. ville un acte par lequel il déclare

s’opposer à ce que lesd. religieux transfèrent leur couvent

du faubourg Evezard dans l’intérieur de la ville.

|

|

[040]

|

6 MAI 1794.

Etienne-Geoffroy-Saint-Hilaire, à peine

âgé de vingt-un ans, ouvre en France le premier cours de Zoologie,

dans l’une des salles du Muséum du Jardin-des-Plantes.

|

|

[041]

|

7 MAI 1613.

Acte fait devant le Lieutenant général

au Bailliage d’Étampes et le Procureur du roi aud. siège,

par lequel les Maire et Echevins nomment pour Principal du Collège

d’Étampes, en remplacement de Nicolas Charrier, [p. 29] décédé,

Jean Albert, maître ès-arts et licencié.

Par cet acte il fut réglé que:

«Nul maître de pension ne pourroit

dans Estampes y établir maison et y tenir pensionnaires ailleurs

qu’audit collège ou grandes écoles, si ce n’étoit pour

apprendre aux petits eufans l’A, B, C, D et l’escriture.» |

|

[042]

|

15 MAI 1794 (26 FLORÉAL

AN II).

Le Conseil-général de la commune

d’Étampes se plaint à la Convention des abus qui se glissent

dans l’exécution de la loi du maximum. |

|

[043]

|

16 MAI 1804 (26 FLORÉAL

AN XII).

Un rapport de Pioche, ingénieur en chef

des ponts-et-chaussées au département de Seine-et-Oise, constate

que plusieurs parties de la grande route de Paris en Espagne sont dans

un état de dégradation tel qu’il offre des dangers, particulièrement

dans le faubourg de St-Martin de la ville d’Étampes, où une

voiture très-chargée a été brisée et

a tué un enfant de six ans; que ces réparations sont tellement

urgentes pour la sûreté du passage qu’il n’est pas possible

d’attendre pour les effectuer; et il demande au Préfet d’autoriser

de refaire par anticipation dans le faubourg Saint-Martin d’Étampes,

5,935 mètres 80 cent, superficiels de pavage.

|

|

[044]

|

16 MAI 1829.

Les Autorités et les personnes notables

de la ville ouvrent une souscription «afin d’obtenir des secours

[p.30] pour alimenter de pain à a un prix raisonnable les familles

en état de gêne.»

M. Boivin-Chevallier était à la

tête de cette œuvre de bienfaisance.

|

|

[045]

|

LUNDI DE LA PENTECÔTE

1702.

On lit dans le Mercure Galant, de juin

1702, ce qui suit:

«Messieurs les Chevaliers de l’Arquebuze

d’Estampes ayant obtenu de Sa Majesté plusieurs beaux privilèges

qui font la gloire de leur compagnie, par les bontez et les soins de M.

le duc de Vendôme, leur seigneur et protecteur, ont voulu luy donner

des marques sensibles d’une sincère reconnoissance en faisant chanter

le lundi de la Pentecôte, une Messe solennelle dans l’église

de Notre-Dame de la même ville, pour la conservation et santé

de Sa Majesté, et pour la prospérité de ses armées

en Italie dont ce Prince est Généralissime. Toute la compagnie

magnifiquement vêtue et toute en plumets blancs assista à celle

cérémonie, et entra dans l’église au bruit des tambours,

des grosses cloches et des fanfares de l’orgue, et au milieu d’une innombrable

foule de peuples, ensuite de quoy, ils tirèrent le Papegault qui

ne fut abbatu que le lendemain à sept heures du matin, par M. Chaudé,

troisième sergent de la compagnie.»

«On chanta ensuite le Te Deum avec

le psaume Exaudiat, dans la même église.»

|

|

[046]

|

LUNDI DE LA PENTECÔTE

1790.

Première cérémonie de

la Rosière à Étampes.

Les renseignements suivants sont extraits de l’Almanach

[p.31] historique et politique du district et de la ville d’Étampes,

pour l’année 1791:

Dès l’année 1790, il existait dans

notre ville une Société dite philanthropique, composée

d’un certain nombre de personnes bienfaisantes et charitables qui se cotisaient

chaque année pour réunir une somme destinée à

être distribuée en faveur des pauvres les plus vertueux de

la ville, sans distinction de sexe. C’est sur le produit de ces cotisations

qu’il fut prélevé une somme de 4,000 livres pour l’établissement

d’une Rosière. Depuis, madame Delort née Charlotte de Viart,

a, par des dispositions testamentaires très-précises, assuré

l’existence de cette institution, et réglé les conditions

que doit réunir toute jeune fille pour prétendre à

être Rosière.

Il faut être âgée de 22 ans

au moins ou de 40 ans au plus, être pauvre, être née

dans la ville ou y être domiciliée depuis dix ans au moins,

n’avoir donné aucun scandale soit sur les mœurs, soit sur

la religion, l’intention des fondateurs ayant pour but de former de bonnes

mères, qui par leur exemple porteront leurs enfants à la vertu.

Dans chaque paroisse, Messieurs les Curés

et Marguilliers en charge et les Dames de Charité doivent faire ensemble

et à la pluralité des voix le choix de trois filles de leur

paroisse dont ils auront scruté scrupuleusement les mœurs.

Les noms de ces quinze filles avec les notes des motifs de leur choix

sont remis au Secrétaire de la ville.

Un mois après la remise de ces noms, ceux

qui ont droit d’assister aux Assemblées générales

de la Ville, se réunissent pour admettre ou refuser les quinze filles

présentées, par la voix du scrutin et par billets qui ne

contiennent que les seuls mots: admise ou refusée.

L’admission faite, les noms de celles admises

doivent [p.32] être inscrits sur un bulletin séparé pour

chacune; ces bulletins vérifiés et pliés par le Président

sont mis et brouillés dans un vase, il doit en être tiré

un que le Président proclame en déclarant ROSIÈRE

celle dont le nom est porté sur ce bulletin.

Les autres bulletins doivent être brûlés.

C’est aux bienfaits de madame la baronne d’Escars que la ville fut redevable

en |’année1790, de la somme nécessaire pour cette cérémonie.

|

|

|

N

… (1), de la

paroisse de Notre-Dame, ayant réuni par la voix du scrutin les suffrages,

a été choisie comme la fille la plus vertueuse pour obtenir

le prix de la sagesse et a reçu en conséquence le trousseau

qui lui était destiné.

Cette cérémonie a été

annoncée la veille par une salve de boîtes: le jour même,

la Rosière, vêtue de blanc et tenue d’une main par madame

d’Escars et de l’autre par M. Picart, ancien maire de la ville, a parcouru

la ville, au milieu de la garde nationale sous les armes, au bruit des tambours

et de la musique, pour se rendre à l’église de Saint-Basile.

M. le Curé de cette église, revêtu d’une chappe et accompagné

de son clergé, l’a reçue à la grille principale du

chœur, où, après un petit discours apostolique, il a célébré

une Messe solennelle. Après l’Evangile, un chanoine régulier

trinitaire a prononcé un discours.

Un carreau avait été dressé

pour la Rosière au milieu du chœur; à côté

d’elle était madame d’Escars et de l’autre M. Picart. Le reste

du chœur était occupé par les membres de la Société

philanthropique. Une haie de gardes nationaux en grande tenue et des ci-devant

arquebusiers bordaient le chœur et la nef jusqu’au bas de l’église.

La quête a été faite par mademoiselle

de la Borde, [p. 33] de Méréville, conduite par M. le comte de Noailles,

son époux; elle était suivie d’une seconde quêteuse,

mademoiselle de Poilloüe de Bonnevaux, conduite par M. le comte de

l’Aigle.

Après la Messe, la Rosière a été

conduite dans le même ordre à un dîner qui lui était

préparé.

Le soir on a dansé à l’Arquebuse.

|

(1)

Notre almanach a laissé en blanc le nom de la Rosière.

|

[047]

|

17 MAI 1794 (28 FLOREAL

AN II).

L’Agent national près le district d’Étampes,

annonce la plus grande activité dans l’exploitation du salpêtre.

|

|

[048]

|

21 MAI 1549.

Par lettres patentes de ce jour, Henri II, roi

de France, autorise l’établissement à Étampes d’une

compagnie de l’arquebuse.

Ces lettres furent successivement confirmées

par Henri IV, Louis XIII, Louis XIV et Louis XV.

La compagnie de l’arquebuse d’Étampes était

une des plus nombreuses de France; elle avait pour dicton: les Écrevisses;

et pour devise les quatre vers suivants qui se chantaient sur l’air: Ne

v’la-t-il pas que j’aime?

Nous n’allons point à

reculons

Comme les Écrevisses;

Vaincre et mourir pour les Bourbons,

Voilà tous nos délices.

Le 15 août 1790, la compagnie

de l’arquebuse d’Étampes se réunit en corps pour la dernière

fois pour assister à la procession en mémoire du vœu de Louis

XIII.

Après la cérémonie, les officiers

de l’arquebuse firent [p.34] la remise de leurs drapeaux qui furent immédiatement suspendus

à la voûte de l’église Notre-Dame.

|

|

[049]

|

30 MAI 1842.

Rose Chéri dont le véritable nom

était Rose-Marie Cizos, née à Étampes, au mois

d’octobre 1824, débute au Gymnase-Dramatique dans Estelle

ou le Père et la Fille, de Scribe.

Eugène de Mirecourt, raconte ainsi ces

premiers débuts dans la notice qu’il a consacrée à

notre artiste:

«Il est rare que la fortune se laisse enlever

du premier coup ses faveurs. Timide, modeste, assez pauvrement vêtue,

Rose ne produisit aucun enthousiasme sur le parterre. Deux artistes en

vogue, mademoiselle Nathalie et madame Volnys, aimées des spectateurs

du Gymnase leur imposaient alors un goût exceptionnel. Au théâtre

on ne l’ignore pas, le succès ne relève jamais de lois fixes.

L’engouement et la mode y établissent presque toujours leur empire.

Bien que douée d’une intelligence véritable et d’une

grande pureté de diction, Rose ne fut pas appréciée

à sa valeur. On eût voulu sans doute plus de brillant et moins

de solide. Le nom de la débutante disparut de l’affiche, après

y avoir figuré seulement deux fois. Elle était remerciée.»

Après avoir inutilement frappé à

la porte du Vaudeville, Rose était parvenue à obtenir au

Gymnase un engagement d’un an, aux modestes honoraires de soixante-quinze

francs par mois; elle devait jouer ce qu’on nomme en argot de coulisses les

en cas. Elle attendait qu’une circonstance favorable

vînt la mettre en relief, et se préparait à rendre à

l’administration tous les services dont elle était capable, en étudiant

en double les [p. 35] rôles des pièces nouvelles. Six semaines après,

cette circonstance se présenta.

Dans un de ses derniers numéros, Paris-Journal

raconte les seconds débuts de la jeune artiste au Gymnase:

Personne ne voulait lui confier un rôle,

lorsqu’un soir mademoiselle Nathalie, qui jouait alors dans Une jeunesse

orageuse, de MM. Charles Desnoyer et Emile Pages, fit dire au dernier

moment qu’elle était indisposée.

Il était trop tard pour changer le spectacle.

Que faire? Monval, le régisseur, pense à la petite Rose et

l’envoie chercher.

— Savez-vous le rôle d’Henriette? lui demande-t-il.

— Oui, répond la jeune fille.

— Eh bien, habillez-vous et dépêchez-vous

de descendre en scène; vous le jouerez dans dix minutes.

Pendant ce temps, la salle s’impatientait.

Monval paraît et annonce au public l’indisposition

subite de mademoiselle Nathalie et son remplacement par une débutante.

Puis, le rideau se relève au milieu de

protestations presque unanimes, et la pièce commence.

Deux minutes ne s’étaient pas écoulées,

que le tapage avait complètement cessé. La douce voix de

Rose, son maintien, sa distinction avaient conquis le public. Un murmure

d’approbation court dans la salle, et bientôt des applaudissements

se font entendre. Excitée par ce bon accueil, Rose s’anime et déploie

ses moyens. Tout à fait rendue à elle-même par la bienveillance

de la salle, elle tire de certains mots et de certaines situations des effets

complètement inattendus. L’actrice de talent se révèle.

Un enthousiasme unanime éclate, et, quand le rideau tombe sur la

dernière scène, les spectateurs se livrent à un tapage

aussi complet que celui [p.36] qui a procédé l’annonce de Monval; mais ce n’est

plus, cette fois, Nathalie qu’on réclame.

— Henriette! Henriette!

— La débutante!

— Son nom! dites-nous son nom!

— Vite, chère enfant, dit le régisseur

derrière la toile: comment vous appelez-vous?

— Rose Cizos.

— Cizos! ce n’est pas un nom. Je n’annoncerai

jamais Cizos. Trouvons autre chose et dépêchons-nous. On

casse les banquettes.

— En province, mon père se faisait appeler

Chéri.

— A la bonne heure, j’aime mieux cela; superbe!

superbe!

Et Monval court jeter au public ce nom gracieux

de Rose Chéri, que tant de succés devaient plus tard rendre

célèbre.

|

|

[050]

|

MAI ET JUIN l566.

Processions pour obtenir

de la pluie.

«Ne fault laisser à dire le debvoir

que le dévost peuple chrestien et catholique feit en ce pays de

France de prier Dieu par dévostes prières et grandes processions,

tant en une province qu’en l’aultre, pour demander à Dieu sa miséricorde

et de l’eau sur la terre; et commença-on dès la my-may,

en continuant jusques au jour de la Feste-Dieu, que le bon Seigneur envoya

de la pluye assez compétamment, dont en plusieurs lieux fut chanté

le Te Deum laudamus. Les villages de 7 et 8 lieues de Paris alloient

en procession audit Paris en l’église de madame S’e Geneviefve.

Ceux de ladite ville souvent faisoient procession généralle

d’une église à l’aultre. Ceux de la ville et villages de Melun

alloient [p.37] en procession en la ville de Corbeil, au corps sainct de mons.

St Spire. Ceux du Gastinois et pays de Beauce alloient à Estampes

de 5 et 6 lieues à l’entour, en l’honneur des corps saincts messieurs

Sts Cantien et Cancianille; ceux de Champagne, les ungs alloient a Troyes,

aux vierges Ste Marie et Ste Hélène; aultres alloient à

madame Ste Syre; aultres à Nogent-sur-Seine, à la Belle-Dame.

(Mémoires

de Claude Haton.)

|

|

[051]

|

1er JUIN 1736.

On enlève pendant la nuit huit religieuses

d’Étampes, au diocèse de Sens, et elles sont conduites par

le Prévôt de la maréchaussée, Janelle, chez

les religieuses de Saint-Charles d’Orléans. Leur crime est d’avoir

refusé de reconnaître pour supérieure, celle que M.

de Sens avait fait élire contre les règles.

(Le Calendrier ecclésiastique pour

l’année 1742. Utrecht, aux dépens de la Compagnie, 1742,

in-32. Almanach janséniste.)

Les sœurs conduites à Orléans se

nommaient: Boirvaux de Saint-Basile, Boirvaux de Saint-Augustin, Descoutures,

Panet, Devidal, Boudon, Pichonnat et Rioux. (Nouvelles ecclésiastiques.)

|

|

[052]

|

JUIN 1686.

Le Père Dominique Gavinet est nommé Procureur du Collège

d’Étampes. Il exerça ces fonctions pendant trente-sept ans

de suite, phénomène qui ne s’est peut-être jamais vu

ailleurs, dit le Chroniqueur auquel nous empruntons ce renseignement. Dans

ce long espace de [p.38] temps, il cumula quatre

fois avec l’emploi d’économe les fonctions de Supérieur; de

1701 à 1707 d’abord, et ensuite de 1716 à 1722.

Le Père Gavinet était de Montargis, il cessa d’être

Procureur le 22 mai 1723, probablement â l’époque de sa mort.

|

|

[053]

|

5 JUIN 1792.

Palloy (1) adresse a Gorsas (2), rédacteur du

Courrier des départements et député

de Seine-et-Oise à la Convention, la lettre suivante, pour rendre

compte de ce qu’il a fait à l’occasion de la fête de la Loi.

Nous reproduisons cette lettre avec son orthographe:

«Mon amis je vous envoyent le détaille

du cortège de la Bastille, jai fait un repossoir tous en feuillage

est j’ait mit Labastille. du département qui y a passé la

nuit, je les gardé, avec des amis de la liberté pour l’inscription

des droits de l’homme qui avoit été obmis dans la marche,

à chaque arbre étoit une statue, qui représentois;

l’union, légalité, la vertu, la prudence, la justice, l’abondance,

a l’entré, il y avoit le drapeau tricolore, des pique et le bonnet

de la liberté, maintenu par trois statu, la liberté, la force,

la victoire. [p.39]

Voici ce qui étoit écrit au dessus

de la porte, n° 1, n° 2 et le discour que j’ai prononcé n°

3 et ce qui est inscrit sur la pierre de la Bastille que j’ai présenté

à la famille SIMONEAU.

J’aurai beaucoup de plaisir si Gorsa fait mention

de cella, ainsi ji conte.

Cest de la part de cellui qui embrasse Madame

et Mademoiselle et qui est bien leur sincère ami.

Signé: PALLOY patriote.

J’oubliai de dire que ji ai planté un mas

de 96 pied de haut, avec le bonnet de la liberté dans le millieu

des Rhuines de la Bastille et que je le laissé jusqu’au moment ou la

collonne sera élevée.

J’observe à Gorsas que jai fait le tout

gratis et qu’il est essentiel qu’il parle fort du monument.»

|

(1)

Maçon qui avait démoli la Bastille et qui eût de même

démoli les Tuileries si on l’avait laissé faire. Ce fut ce

même Palloy qui se chargea de disposer dans la tour du Temple le

logement de la Famille Royale. Il fit abattre tous les bâtiments qui

entouraient l’édifice, exhausser le mur d’enceinte, et boucher toutes

les fenêtres ouvrant sur l’enclos du Temple.

(2) Gorsas, était

en 1788 a la tête d’un pensionnat à Versailles, et fut à

celle époque enfermé à Bicêtre, comme accusé

d’avoir corrompu les mœurs de ses élèves. Irrité des

rigueurs dont il avait été l’objet, Gorsas manifesta une

grande exaltation dès les premiers jours de la Révolulion;

il fut l’un des plus ardents provocateurs des journées du 20 juin

et du 10 août 1792, et fut l’un des chefs des colonnes qui assiégèrent

le château de Versailles et massacrèrent les gardes du corps.

|

[054]

|

13 JUIN 1792.

Les Administrateurs du Directoire du district

d’Étampes, adressent les observations suivantes aux Administrateurs

du département de Seine-et-Oise:

«Depuis plus de trois mois il a été

présenté au Directoire des Mémoires tendans à

faire des réparations de tous genres, tant aux presbitères

des curés, qu’aux murs de clôture de leurs jardins.

«M. Gosser, ingénieur, représente

qu’il ne lui est pas possible de se transporter dans les paroisses pour

dresser les devis et estimations, dont partie ne présente pas assez

d’importance pour exiger son transport qui le distrairait d’ouvrages plus

utiles et plus liés à l’intérêt public.

«Cette difficulté met des entraves

nuisibles à la chose publique, parce que les réparations

s’aggravent et elle donne [p. 40] lieu à diverses questions sur lesquelles vous êtes

priés de statuer.

«I. Est-il du devoir de l’ingénieur

de faire ces devis, comme compris dans son traitement?

«II. En cas de négative, qui des

Municipalités des lieux, ou du Directoire, ou du réclamant

doit faire choix de l’expert?

«III. Si le Mémoire tendant à

obtenir des réparations certifié par la Municipalité,

et accompagné d’un devis signé d’un ouvrier, suffit pour

être soumis à l’avis du Directoire et avoir votre authorisation?

«IV. Si ces actes doivent être sur

papier timbré, ou seulement la délibération deffinitive?

«V. Qui doit payer les experts?

«VI. Quel sera le mode du payement?

«Pour qu’il soit correspondant à

l’ouvrage, sera-t-il à raison de l’adjudication et à quel

fur?

«Ou par aproximation de journées?

«VII. Ce salaire sera-t-il charge de l’adjudication?

«VIII. Enfin dans les réparations

qui doivent être à la charge des propriétaires et paroissiens,

celles usufruitières, y seront-elles comprises?

«Ou ne seront-elles pas supportées

par les curés?»

Ces questions sont signées: Préaux,

Bonneau, Le Camus, Grosnier, secrétaire.

|

|

[055]

|

14 JUIN 1674.

Mort à Paris de Marin Le Roi de Gomberville,

l’un des beaux esprits de son temps, choisis par le cardinal de Richelieu

pour former l’Académie française.

Les biographes le font naître les uns à

Paris, d’autres à Étampes, d’autres enfin à Chevreuse:

l’Abeille [p. 41] d’Étampes, dans un article inséré

au numéro du 23 septembre 1871, a établi d’après la

légende latine qui se lit au bas d’un portrait de Gomberville se

trouvant en tête d’un de ses ouvrages, que ce personnage doit être

né à Gomberville, écart de Chevreuse.

L’indication de ce document a soulevé la

bile de l’auteur de l’Essai de Bibliographie étampoise*, qui prétend que

les mots: Thalassius Basilides à Gombervillâ, qui se

lisent au bas du portrait en question, n’indiquent nullement l’extraction,

mais le rapport seigneurial de l’homme avec sa terre.» «Prétendre

que le rapport de seigneurie s’exprimait par le génitif Gombervillæ,

c’est tout simplement alléguer un solécisme.»

|

* Il s’agit de

Paul Pinson, à qui l’Abeille faisait la guerre, estimant sans raison

bien claire avoir été maltraité par cette publication

(B.G., 2012).

|

|

N’en

déplaise au Bibliographe étampois, Dominus Gombervilliæ,

loin d’être un solécisme serait conforme à l’une

des règles les plus élémentaires de la Grammaire

latine, en effet, selon L’Homond:

«Pour joindre ensemble deux noms en français

nous mettons de entre les deux; le Livre de Pierre, le Maître

de la maison, en latin on met le second au génitif, Liber

Petri, Dominus convivii.» Mais ce dont nous

avons lieu de nous étonner, c’est de lire dans cette brochure que

la préposition a indique le rapport seigneurial de l’homme avec sa

terre. «La préposition a, dit Quicherat,

signifie de (désignant la «patrie).»

En latin, celle préposition indique l’éloignement, et nous

ne voyons pas comment une semblable particule pourrait désigner

des droits de puissance seigneuriale, nous avons vainement cherché

dans les auteurs latins de l’ère nouvelle, des exemples où

la préposition a eût une semblable signification et nous n’avons

rien trouvé indiquant son emploi dans ce sens; nous avons vu ce qui

est encore conforme à la grammaire, que souvent au lieu du génitif

on se sert d’un adjectif qui a la même valeur. [p.42]

Enfin, voici un passage extrait de l’ouvrage

d’un jurisconsulte célèbre, Charles Loyseau (Traité

des ordres et simples dignitez, chap. XI, art. 59), qui nous paraît

justifier complètement notre opinion:

«Il y a un peu plus d’excuse en la vanité

de nos modernes traîneurs d’espée, qui n’ayant point

de seigneurie dont ils puissent prendre le nom, ajoutent seulement un de

ou un du devant celuy de leurs pères: ce qui se fait en guise de seigneurie,

car c’est pour faire un génitif possessif au lieu du nominatif:

ainsi que les Italiens nous font bien connoistre et pareillement les Gascons,

ès-noms des gens de lettres qu’ils terminent communément

en i, les mettant au génitif latin, comme

par exemple, on appeloit de mon temps à Tholose ce docte président

du Faur qui a si bien écrit, le président Fabri. Or,

comme Fabri en latin, aussi du Faur en français est

un génitif, et quand on dit Pierre du Faur, il faut sous-entendre

par nécessité le nom de seigneur, ou quelqu’autre qui se puisse

lier à ce génitif, comme quand en latin on dit Petrus

Fabri, il faut suppléer ce mot Dominus; autrement ce seroit

une incongruité contre cette règle de Grammaire, qu’on appelle

la règle d’apposition.»

Si Gomberville était d’Étampes,

il est probable qu’il se nommait tout simplement Marin, nom que portent

encore plusieurs familles à Étampes et dans les environs.

Gomberville était un bel esprit, il était

l’un des habitués de l’hôtel de Rambouillet, dans la Société

des Précieuses il portait le nom de Gobrias; dans beaucoup de ses

ouvrages il semble vouloir mystifier ses lecteurs, ce Roman de Polexandre

qui à chaque édition changeait de personnages, de scène

et de sujets, n’a-t-il pas l’air d’une mystification?

Gomberville a publié un certain nombre

d’ouvrages [p.43] sous le nom d’Orile, anagramme de Le Roi; on peut voir

beaucoup d’ouvrages signés de ce nom à la Bibliothèque

de l’Arsenal. Combien de noms sous lesquels il se déguisait sont

peut-être inconnus, et échapperont à la sagacité

des critiques!

|

|

[056]

|

23 JUIN 1821.

Première représentation à

Paris sur le Théâtre du Gymnase du Comédien d’Étampes,

comédie en un acte, mêlée de couplets par Moreau

et Sewrin.

L’action se passe à trois lieues d’Étampes

dans une maison de campagne appelée Champigny, située sur

la grande route. Cette pièce a été composée

pour procurer à Perlet, qui remplissait le rôle du Comédien

d’Étampes, le moyen de montrer la facilité avec laquelle

il changeait de physionomie et presque de figure aux yeux mêmes du

spectateur. Ainsi, il arrivait avec la figure et les manières d’un

jeune homme et devenait vieux à l’instant même et sans quitter

la scène, en posant sur sa tête une perruque de vieillard.

Quelques instants après il empruntait le costume du jardinier de la

maison et sous ses traits il faisait au bel esprit d’Étampes, au prétentieux

Maclou de Beaubuisson, sur ses fredaines de jeunesse, des révélations

auxquelles il ne s’attendait guère dans la maison où il venait

chercher une femme.

Dans la même pièce encore, Perlet

paraissait sous les traits et les vêtements d’une riche anglaise,

et imitant l’accent étranger avec une perfection de vérité

â laquelle nos voisins d’outre-mer eux-mêmes applaudissaient,

il entreprenait de nouveau le fat Beaubuisson et à l’aide d’une supercherie

le faisait renoncer à ses vues sur Mlle Corbin.

Le Comédien d’Étampes est

une pièce à tiroirs; c’est [p. 44] surtout une amusante bouffonnerie

qui n’a de rapports avec Étampes que par le lieu où l’action

se passe, et par quelques personnages qui sont d’Étampes comme ils

pourraient être de tout autre pays.

|

|

[057]

|

24 JUIN 1562.

Dérangement des

saisons. — Grande mortalité.

«Advint que, le jour de la teste de mons.

sainct Jehan-Baptiste, qui est au 24e jour de juing, il plut et neigea

tout ensemble pluie et neige si froides que les mieux vestus ne pouvoient

durer de froict par les rues et hors des maisons; et fut contrainct tout

ce jour de faire feu pour se chauffer es maisons qui ne voulut endurer

beaucoup de froict. Cela fut cause de faire couler les vignes, qu’il ne

demeura pas une tierce partie. Les bleds pareillement en ceste année

coulèrent, pour lesdittes pluies froides qu’il fit au temps de la

fleur. Toutesfois, il fut des grains assez compétamment, mais furent

germez aux champs et gastez an temps îles moissons, de sorte qu’ilz

ne rendirent à farine comme par beau temps. Les saisons de l’année

se trouvèrent toutes changées en ceste présente. Le

beau temps du printemps se trouva estre en yver, au printemps l’esté,

en esté l’automne et en automne l’yver. Toutesfois, quasi toute l’année,

les eaues furent grandes et dérivées; elles furent plus grandes

l’esté que l’yver, et recueillit-on sur la prairie de la rivière

de Seine du foin assez, quand on put le saulver et fanner. Et advint le

tout en punition de Dieu, pour l’orgueil et péchez, qui de longtemps

régnoient en France, et ne se voulurent amender les mondains du

royaume, tant des villes que des villages, pour prédications et remonstrances

que leur faisoient les prédicateurs et curez, et se vouloit chascun

estat [p. 45] excuser sur ung aultre. Le commung peuple, comme aussi plusieurs

aultres qui présumoient d’eux-mesmes, rejectèrent les maux

causés par le renversement des saisons de l’année et par le

meschant recueil que l’on fit de vins et d’aultres biens, sur ceste nouvelle

gabelle d’entrée de vins et vendanges ès villes, et bailla-on

plusieurs malédictions au roy et à la royne, sa mère,

et à leur conseil, qui avoient mis en avant ceste nouvelle imposition.

«L’éternel Dieu omnipotent, voulant

démonstrer à la Franco l’yre de son courroux, oultre les

guerres qu’avons dict ci-dessus, le renversement des saisons de l’année,

la diminution des biens de la terre, qui fut ung présage de cherté,

permist régner encores ung aultre fléau, qui fut la mortalité

qui advint quasi en toutes les villes de France, par maladie pestilencieuse

et contagieuse; qui fut cause de les despeupler et de grandement diminuer

le nombre des habitans desdittes villes, et nommément en celle de

Paris, où laditte maladie eut cours plus d’un an entier, et rapporta-on

qu’en laditte ville de Paris y en morut plus de vingt-cinq milles.

«Les villes où laditte. maladie contagieuse

eut cours furent Paris, Pontoise, Gisors, Rouen, Beauvais, Meaux, Compiengne,

La Ferté-soubz-Jouarre, Chasteau-Thierry, Soissons, Reims et Chaslons

en Champaigne, Troyes, Ch.aslillon sur-Seine, Langres, Dijon, Tournu, Chaslons-sur-la-Saône,

Beaune, Mascon, Lyon, La Charité, Bourges en Berry, Gien, Auxerre,

Sens, Bray-sur-Seine, Melun, Corbeil, Estampes, Orléans, Tours,

Vendosme, Potiers, La Rochelle, Molins en Bourbonnais, Sancerre, Vezelay

et Montargis, et ainsi quasi toutes les aultres villes de France. Provins

fust pour ceste année exempté de ceste maladie contagieuse,

mais en avoit esté ung peu agité l’an dernier passé,

ainsi que nous l’avons dict, et estoit une chose fort dangereuse que d’aller

par les champs, et avoit-on milles peines de [p.46] trouver logis par