|

|

La démolition du jubé de l’église Notre-Dame

d’Étampes

(16 mai 1791)

Dans mon étude sur les Objets mobiliers

du chœur de l’église Notre-Dame d’Étampes pendant le moyen-âge,

publiée en 1913, je fus amené à parler du jubé

et je déplorais la pénurie des renseignements existant sur

son compte. Or, mon travail était imprimé depuis seulement quelques

jours, lorsque notre confrère M. l’abbé Alliot, parcourant en

ma présence le deuxième Registre des délibérations

du District d’Étampes (Archives départ. de Seine-et-Oise,

cote L II K), y découvrit à la date du 19 mai 1791 (folio

14 v°), un compte rendu qui se rapportait à la démolition

récente du jubé de Notre-Dame.

Avec sa cordialité habituelle dont je m’empresse

de le remercier, l’éditeur du cartulaire de la grande collégiale

étampoise me communiqua immédiatement sa bonne fortune, et

nos lecteurs doivent à son obligeance la copie de l’intéressant

document suivant, qui commence par des allusions à la suppression

de certaines paroisses de la ville.

|

|

«Séance du 19 Mai 1791. Le Directoire assemblé,

présidé par M. Duverger, vice-président, où étaient

MM. Sagot, [p.197] Desroziers,

administrateurs, Héret, procureur sindic..........

«Cependant au moyen des mémoires à

lui (Directoire) fournis par le corps municipal, et par les habitants de

chacune des cinq paroisses de cette ville et fauxbourgs même par les

habitans de celles adjacentes, je pense, Messieurs, qu’il peut présentement

s’occuper des suppressions et union de ces différentes paroisses;

et il le doit d’autant plus que vous êtes instruits, que le seize

de ce mois, cinq heures du matin, des habitans de la paroisse Notre-Dame

de cette ville, autorisés sinon par le Corps municipal, au moins par

la présence d’aucuns de ses membres, que l’on assure avoir mis la main

à l’œuvre, et avoir procuré les outils et brouettes appartenant

à la ville, se sont portés en foule dans l’église où

ils ont eu le spectacle touchant de voir l’un d’eux perdre la vie sous les

décombres du jubé qu’ils se sont permis de détruire,

ainsi que la clôture du chœur.»

«J’aime à croire qu’ils n’ont eu en

vue que la conservation de leur église, et qu’ils ont pensé

que, pour pouvoir l’obtenir, il leur fallait la faire paraitre plus vaste

en démasquant le chœur et lui donnant plus de clarté. J’y

suis d’autant plus fondé, qu’il est de notoriété publique,

qu’ils se sont cotisés jusqu’à concurrence de 6 à 700

l. pour la faire reblanchir; mais leur conduite n’est pas moins un mépris

des loix, et d’un exemple qu’il serait très dangereux de tolérer,

puisque les habitans des autres paroisses pouraient aussi se permettre de

semblables destructions, qui, outre qu’elles pouraient tourner au détriment

de la Nation, pouraient encore lui occasionner des dépenses infructueuses,

dans le cas même où les églises seraient conservées.

«J’estime donc, Messieurs, que le Directoire

doit inviter, même requérir au plustot M. l’évêque

du Département, conformément à l’art. 13 de la loy

du 24 novembre dernier, de concourir par lui-mème ou par son fondé

de procuration aux travaux préparatoires des suppressions et unions

tant des paroisses de cette ville et fauxbourgs que de celles adjacentes,

même de toutes les autres paroisses du ressort du District.»

(Signé:) Huret.— Duverger.— Sagot. — Desroziers.

[p.198]

|

|

S’il n’est pas assez explicite à notre gré au point de vue

descriptif, le document nous fournit par contre des révélations

aussi curieuses qu’inattendues.

Ainsi ce sont les fidèles eux-mêmes,

les plus dévôts parmi les paroissiens de Notre-Dame, qui, lorsque

l’interruption du culte n’était pas encore envisagée, quand

la Révolution n’avait encore donné que ses prémices,

ont pris des pioches et ont furieusement détruit l’encombrant jubé!

Ils présentèrent pour excuse que le

jubé et la clôture du chœur donnaient à l’église

une apparence étroite. Ceci n’est pas pour nous surprendre, puisque

cela confirme notre proposition touchant l’étendue du chœur et la

petitesse extraordinaire de la nef. Le but avoué de ceux qui, à

une heure matinale, avec préméditation, avec complot, commirent

cet acte de destruction, était de sauver l’église elle-même

de la démolition.

La véracité de cette dernière

affirmation ne saurait être mise en doute; mais je pense qu’il faut

aussi faire une part, dans un élan si prompt et d’un caractère

si insurrectionnel, à l’impopularité des jubés, vastes

écrans utiles au bien être des chanoines mais devenus insupportables

à la curiosité des fidèles, et que depuis bien longtemps,

dans beaucoup d’églises, l’on avait déjà jeté

bas.

|

|

Je me suis naturellement empressé de

consulter le registre des inhumations au sujet du paroissien à qui

son acharnement fit commettre une imprudence fatale. Les commentaires de

l’acte que j’ai retrouvé confirment parfaitement le caractère

du mouvement populaire indiqué dans la délibération

du Directoire. [p.199]

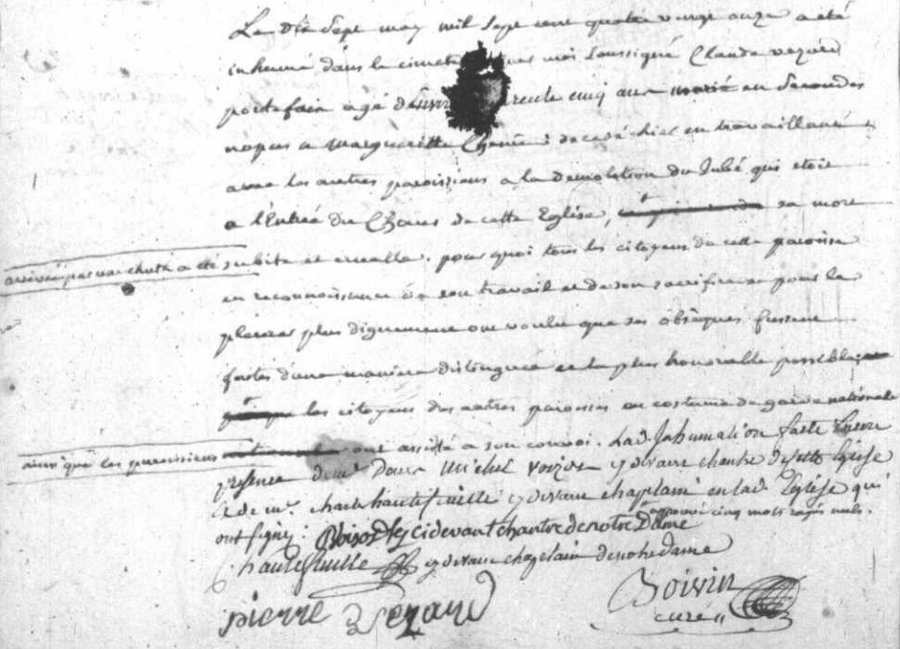

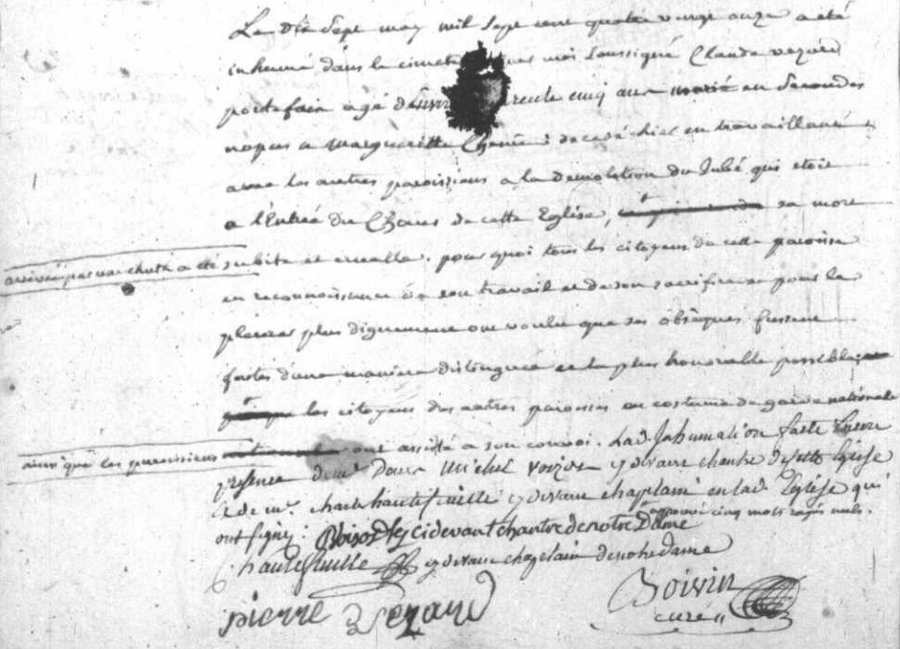

Le dix sept may mil sept cent quatre vingt onze, a

été inhumé dans le cimetière par moi soussigné,

Claude Vezard, portefaix, marié en secondes nopces à Marguerite

Chenu, âgé d’environ quarante cinq ans, décédé

hier en travaillant avec les autres paroissiens de cette paroisse à

la démolition du jubé qui était dans cette église,

sa mort arrivée par une chute en tombant avec le ceintre dudit jubé

a été subite et cruelle; pour quoi tous les citoyens de cette

paroisse, en reconnaissance de son travail et de son sacrifice, et pour le

pleurer plus dignement, ont voulu que ses obsèques fussent faites

d’une manière distinguée et le plus honorable possible; les

citoyens des autres paroisses en costume de garde national, ainsi que les

paroissiens, ont assisté à son convoi. La dite inhumation faite

encore·en présence de M. Denis Michel Voizot, cy devant chantre

du cy devant chapitre de cette église, et de Mr Charles Hautefeuille,

chapelain de cette église, qui ont signé.»

Voizot, cy devant chantre

de Notre-Dame.

Hautefeuille, cy devant

chapelain de Notre Dame.

Pierre Vezard. — Boivin, curé.

|

Acte de décès de Claude Vezard (voir en

Annexe)

|

Dans mon étude ci dessus mentionnée, j’avais, sans pouvoir

la résoudre, posé une autre question: le jubé était-il

en pierre ou en bois?

|

|

Nos deux documents nouveaux n’apportent pas de réponse précise.

Cependant, pour ma part, par suite de plusieurs circonstances et bien qu’elles

ne soient pas probantes, — la réquisition de brouettes, l’existence d’un cintre ou

arc et sa chute soudaine, aussi le fait qu’il a survécu aux guerres

religieuses et qu’il n’a pas alimenté les feux de l’armée huguenote

en 1562 et en 1568, — je me sens enclin à penser que le jubé et aussi

les clôtures latérales étaient en pierre. Ce fait, s’il

était exact, rendrait encore plus vraisemblable notre proposition

concernant [p.200] les deux fragments

de pierres sculptées susceptibles d’être des débris du

jubé (1); la démolition tardive

de celui-ci expliquerait pourquoi ils sont aussi facilement parvenus jusqu’à

nous: je ne crois pas que les travaux de restauration opérés

durant le XIXe siècle aient touché à des constructions

capables de les avoir fournis, et il me semble au contraire que les architectes

eurent alors le soin louable de remettre en place ou de refaire les morceaux

intéressants. En somme, depuis le XVIe siècle, il n’y a pas

eu de travaux ni de changements dans l’église au point de vue construction,

hormis ceux que je viens de rappeler et la destruction de la clôture

du chœur.

|

(1)

Article cité, p. 15. (Annales de la Société

Historique et Archéologique du Gâtinais, 1er et 2e trimestres

1913).

|

L’un et l’autre débris gisèrent longtemps côte

à côte dans un coin de la crypte de l’église Notre-Dame,

avec d’autres fragments de sculpture plus importants. Je crains que de jolis

morceaux provenant du même dépôt ne soient aujourd’hui

dispersés, égarés et perdus pour l’histoire (2).

Quoiqu’il en soit, je tenais à bien affirmer

la provenance commune des deux sculptures en question. Leur matière

est également identique: toutes deux sont en pierre calcaire stampienne,

très dure, et remplie de coquillages distinctifs. L’une d’elles, qui

se trouve en la possession de M. le commandant comte Lefebvre des Noëttes,

a [p.201] été jugée digne

par M. Camille Enlart d’être moulée pour le Musée de

sculpture comparée du Trocadéro, et elle y figure en plâtre,

comme pièce du XIIe siècle dans la salle romane (côté

oriental). On l’a présentée comme un ancien corbeau

dont elle a en effet assez bien la forme et les dimensions; il s’agit en tous

cas probablement d’un support.

Tout d’abord, il est évident que nous possédons

seulement la partie supérieure de la pierre, et que le fragment détaché

et perdu est très important: je l’évalue à plus de la

moitié. La largeur de ce qui reste, qui est bien la largeur primitive

marquée par les tranches des côtés conservées

intactes, est de 0.21 centimètres: c’est celle de l’imposte ou bandeau

plat supérieur dont la largeur est, sur la face, de 0.06 centimètres:

au-dessous de ce bandeau, la pierre est taillée en chanfrein et se

dégage pour laisser en vue le sujet sculpté. La profondeur

de la pierre est réduite par la mutilation à 0.10 centimètres. |

(2) Il y a peu d’années,

un de nos confrères d’Étampes eut la chance de sauver un fragment

de colonnette ornée, parce qu’il avait appris qu’un tombereau de

décombres sortis d’un coin de l’église avaient été

transportés dans la campagne, dans un lieu de décharges.

|

Les honneurs qu’on lui rend sont dus à une petite tête

humaine d’une très curieuse physionomie, placée perpendiculairement

et immédiatement sous l’imposte qu’elle entame légèrement:

la tête a 0.11 centimètres de hauteur pour 0.08 centimètres

de large; le visage, jeune, imberbe et même assez fin, est d’un ovale

très allongé par suite de la forme tombante mais énergique

du menton. Les yeux qui ne sont pas asymétriques, l’un se trouvant

plus bas que l’autre, sont très grands, avec le lobe trop saillant

et mal arrondi. La bouche fermée est petite et un peu sensuelle; les

oreilles font défaut; les

joues ont des contours assez délicats; les narines [p.202] sont prêtes à vibrer, tandis

qu’un léger sourire achève de donner la vie à cette

figure plaisante et naturelle que malheureusement dépare une mutilation

tout à fait regrettable de l’œil droit. Les cheveux, séparés

très correctement par une raie médiane, tombent en bandeau

et achèvent de féminiser le petit personnage; mais ils tournent

à la hauteur des tempes pour former de chaque côté une

bouclure ayant l’apparence d’une coque. Enfin, si l’étrangeté

et le mystère conviennent à ce jeune visage incertain de fille,

de femme, ou de garçon, elles sont fournies par deux ailes qui semblent

liées à la tête par la coque des cheveux. Ceci, je m’empresse

de le dire, n’est qu’apparent. Nous n’avons plus à considérer

aujourd’hui qu’une tête, mais cette tête eut jadis un corps,

et c’est aux épaules que les ailes s’attachaient. Quant aux coques

de cheveux, je suppose qu’elles indiquent simplement l’extrémité

de cheveux courts et roulés.

|

|

Quant à l’identification du personnage, il faut rejeter l’idée

d’un chérubin; celle d’un ange serait plus convenable, mais, à

mon avis, l’artiste s’est proposé de représenter l’Homme

ailé, un des quatre animaux de l’Apocalypse, qui symbolise l’évangéliste

saint Mathieu. J’expliquerai pourquoi tout à l’heure, mais je désire

faire remarquer tout de suite que des cheveux roulés comme ceux de

notre personnage sont, par une coïncidence au moins bizarre, une des

plus curieuses caractéristiques d’un Homme ailé (2) sculpté, ayant 1 mètre de hauteur,

qui décorait [p.203] jadis un ambon de

la cathédrale de Besançon dont je reparlerai plus loin.

|

(2)

Il ne faut pas dire un ange: le terme serait absolument impropre en

cette circonstance. Au point de vue physionomique, l’Homme de Besançon

[p.203] a 1a tête aussi

ronde et aussi large que celui d’Étampes l’a étroite et longue

(Jules Gauthier, L’ambon de la cathédrale de Besançon, XIe

siècle, dans le Bulletin archéologique, 1898).

|

Si de la première pierre il nous reste seulement la partie

supérieure, de la seconde nous ne possédons plus que la partie

inférieure: à cette diversité nous trouvons plusieurs

avantages pour l’étude qui d’abord va nous prouver que les deux pierres

ont appartenu à une même série grande ou petite, de supports

semblables, ayant eu les mêmes dimensions et la même destination,

outre des rapports symboliques précis, et ensuite qui nous permettra

de reconstituer presque complètement la forme des pierres.

|

|

| Aucun charme gracieux ne pare la seconde pierre, dont je me suis

pour le moment constitué le gardien; de plus la mutilation a rendu

piteux l’aigle qui en faisait l’ornement, et dont la tête, le cou et

la partie supérieure des ailes ont été brisés

et perdus. L’oiseau, posé sur un bandeau de feuilles d’acanthe stylisées,

n’est pas très grand: sa hauteur, depuis les pattes jusqu’à

la naissance du cou, est de 0.17 centimètres; la largeur du corps,

en sa plus grosse épaisseur, est de 0.11 centimètres. La

hauteur du bandeau de feuillage est de 0.07 centimètres environ.

Ce bandeau devait marquer l’extrémité inférieure de

la pierre, mais je ne saurais l’affirmer, car la mutilation a enlevé

de ce côté toute trace de taille; par ce fait le bandeau et

la pierre peuvent avoir perdu un ou deux centimètres de hauteur, sinon

plus. Enfin la [p.204] largeur de la pierre

entière, — qui est comme pour l’autre incontestablement la largeur primitive, — est aussi de 0.21 centimètres: cette mesure représente

également l’envergure des ailes. En somme il ne reste plus de la pierre

qu’un fragment de la partie ornementale. |

|

|

L’identité des mesures pour les deux pierres est donc précisée

seulement par leur largeur et par la largeur des ailes; mais cela suffit,

je pense, pour entraîner la similitude des autres dimensions que nous

ne pouvons pas constater par le fait, car en outre, en dehors de tout symbolisme,

l’harmonie des sculptures est éclatante: chaque figure est munie d’ailes,

et si cela est chose très naturelle pour l’oiseau, c’est plus extraordinaire

pour le personnage: les deux pierres ont donc selon toute vraisemblance

été taillées sur le même module et par conséquent

ont dû concourir à la même décoration. On peut

en outre déduire, avec leur première forme presque intégralement

reconstituée, les dimensions communes des deux pierres ainsi résumées:

Hauteur, 0.42 centimètres environ; largeur, 0.21 cm.; hauteur de

l’imposte, 0.06 cm.; hauteur des sujets sculptés, 0.36 cm. Environ.

La hauteur totale est approximative, sans être très conjecturale;

seule la profondeur, d’un intérêt secondaire, reste inconnue. |

|

|

A l’époque romane, par tradition romaine et byzantine (1) sans doute, on s’est plu quelquefois à utiliser

[p.205] l’aigle comme ornement pour

sa seule beauté décorative et sans être guidé

par une idée symbolique. L’orfèvrerie s’en est emparée,

et on le rencontre sculpté sur quelques chapiteaux (1). Mais le gros succès

de l’aigle à l’époque chrétienne lui vient de son caractère

symbolique. Si j’ai proposé pour l’identification du petit personnage

du premier support l’Homme ailé, de l’Apocalypse, c’est parce

que je vois dans l’Aigle le symbole également apocalyptique

de saint Jean l’Évangéliste. Il est plus habituel de représenter

les Quatre Animaux nantis chacun d’un nimbe et du Livre de la Bonne Nouvelle,

et il n’y a pas trace de ces deux attributs sur nos débris. Cela ne

prouve d’ailleurs pas qu’ils n’existaient point, du moins le Livre, car l’Homme

le tenait peut-être dans ses mains et l’Aigle dans son bec. En tout

cas, si ces attributs sont convaincants, ils ne sont peut-être pas

essentiels, et je crois que même sans eux les deux identifications se

confirment l’une l’autre suffisamment. Et alors on se demande si le Lion de

saint Marc et le Bœuf de saint Luc n’ont pas existé et ne manquent

pas à l’appel. |

(1)

Les monnaies et les enseignes des légions romaines ont sans doute

beaucoup fait pour établir cette tradition: plus tard sont venus les

tissus orientaux. Mais encore il apparaît que l’architecture, au temps

de l’occupation romaine, a multiplié partout en France des images sculptées

de l’attribut de Jupiter que les artistes du haut Moyen-âge eurent

constamment sous les yeux. Les musées de Nîmes, de Vienne, de

Narbonne, de Marseille, de Limoges, de Langres, etc. possèdent des

séries d’aigles en ronde-bosse ou en relief provenant de frises ou

d’autres parties de monuments (Espérandieu, Recueil général

des bas-reliefs, statues et bustes de la Gaule romaine).

(1) De beaux aigles très

mouvementés, posés sur des acanthes, ornent les chapiteaux

des colonnes du portail de Saint-Gilles-du-Gard; — chapiteau

de l’église du Ronceray, à Angers, et de Saint-Sernin de Toulouse;

chapiteau ou portail de l’église Saint-Michel à Pavie; etc.

|

Il faut essayer maintenant de déterminer quelle fut l’utilisation

des pierres.

|

|

|

Comme nous l’avons dit, il peut s’agir seulement [p.206] de supports. La position des pierres dans

leur emploi se trouve déterminée par la perpendicularité

obligatoire de la partie supérieure de la face du support proprement

dit, c’est-à-dire de l’imposte. Or cette position étant acquise,

on constate que la pierre devait être naturellement en saillie et libre

sur ses côtés, ce qui est inévitable pour les modillons,

corbeaux et aussi les pierres destinées à recevoir des linteaux

ou les claveaux inférieurs de portes, qui sont également nommées

impostes, chambranles, corbeaux.

La saillie ou le retrait des figures décoratives de ces supports varie

considérablement surtout au fur et à mesure qu’on s’éloigne

de l’époque romane, et la modération avec laquelle la sculpture

a été exécutée dans cet ordre d’idées,

ne pourrait servir qu’à une indication quant à la date du travail.

Enfin, en principe, la finesse de la sculpture exclue l’hypothèse

d’un modillon de corniche extérieure et élevée; à

Étampes, les modillons figurés sont tous du type grotesque. |

|

S’agirait-il alors de corbeaux? Ils abondent à l’intérieur

de l’église Notre-Dame, et leur raison d’être est souvent énigmatique

(1). On en voit aussi plusieurs à l’extérieur

(2). Ces corbeaux ont dû servir à

porter la toiture d’appentis. Les uns et les autres ont [p.207] souvent un rebord étroit, destiné

probablement à maintenir quelque pièce de bois. La plupart

ont une décoration franchement grotesque et sont certainement plus

anciens, parfois même beaucoup plus anciens que les fragments égarés

dont nous nous occupons. Différences de style et d’âge plus

ou moins grandes, différence plus ou moins nette de destination, différence

de genre dans les sujets sculptés, voilà en somme ce qui les

sépare des corbeaux encore en place, soit à l’extérieur,

soit à l’intérieur de l’église.

|

(1)

Il y en a de fort peu connus, à la base du clocher, attribuables au

XIe siècle et qui furent primitivement extérieurs. Plusieurs

autres, qui en réalité devraient être appelés

des culots, sur lesquels reposent des arêtes de

voûtes à la romaine, sont devenus célèbres; visibles

dans le bas-côté sud, ils sont d’une forme très spéciale

et ne peuvent être comparés par exemple avec les corbeaux classiques

qui supportent des arêtes d’ogives carrées fort primitives

dans l’église de Boigneville (arrond. d’Étampes, cant. de Milly).

(2) Sur le mur de la

sacristie actuelle, façade nord.

|

Toutes ces considérations viennent à l’appui de

notre présomption que les deux pierres proviennent du jubé.

Elle se justifie encore mieux si nous examinons la question symbolique et

les usages que celle-ci a entraînés. Sans doute les Quatre Animaux

de l’Apocalypse furent introduits dans maintes décorations architecturales,

mais toutefois au milieu de circonstances presque toujours identiques. Leur

place habituelle est sur les façades des églises, dans les

tympans de portes, tout proches d’une image du Christ en Majesté (1). Les exceptions à cette règle sont

en somme assez rares. Quelquefois ils accompagnent les Évangélistes

en qualité d’attribut et les artistes leur ont en même temps

prêté un rôle d’inspirateurs (2). Enfin on les rencontre régulièrement, en groupe

ou séparément, sur quelque partie des rares ambons ou jubés

à galerie qui subsistent. [p.208] D’autres fois on les a peut-être choisis

simplement à cause de leur nombre (1).

|

(1)

Dans les tympans, ils sont presque toujours présentés de

côté. Un tympan conservé au Musée archéologique

de Dijon est à ce point de vue très exceptionnel, car l’Homme

y est de face. — En orfèvrerie, les Quatre Animaux figurent principalement

sur les croix reliquaires ou processionnelles, sur les plats de couverture,

comme sur les plaques d’ivoire, en un mot partout où le Christ est

représenté avec le même caractère symbolique.

(2) Dans les tympans

des portails de Saint-Benoît-sur-Loire (Loiret) et de Saint-Pierre-le-Moutier

(Nièvre); — sur un pilier de la nef, dans la cathédrale

de Strasbourg, les Quatre Animaux ornent les culots qui portent les statues

des saints.

(1) Sur la façade

extérieure du croisillon nord de la cathédrale de Reims, ils

servent d’amortissements aux accolades de trois grandes fenêtres rapprochées. — Sur la

façade de l’église Saint-François, à Assise,

ils décorent en haut et en bas l’extrados d’une grande rose.

|

Qu’on veuille bien se reporter à ce que je rappelais dans ma

précédente étude (2) à

propos de la lecture de l’Évangile sur les ambons et les jubés.

Vraiment, il y avait là un motif péremptoire pour que les quatre

attributs des Évangélistes servissent à leur décoration

de préférence à tout autre sujet. Du reste il en fut

ainsi: la tradition s’en est établie au plus tard à l’époque

carolingienne et pourrait bien avoir une origine païenne (3). En tout cas, à la fin du Xe siècle,

nous voyons en effet Folcuin, abbé de Lobbes, au pays de Liège,

faire exécuter un ambon en métal. Du côté nord,

celui-ci «portait un pupitre [p.209] en

forme d’aigle coulé en bronze et magnifiquement doré; ses

ailes rabattues pouvaient se relever pour recevoir le livre des Évangiles;

le cou de l’oiseau, au moyen d’un mécanisme ingénieux, devenait

mobile; il semblait alors prêter l’oreille au chant du diacre, exhalant

en même temps des nuages de parfums produits par l’encens jeté

sur des charbons allumés à l’intérieur de son corps»

(1). Depuis, quittant les ambons, l’aigle est

devenu simple lutrin d’innombrables fois, et il continue seul à jouer

ce rôle encore aujourd’hui (2). Pourtant,

au Moyen âge, les trois autres animaux ont contribué aussi

parfois à l’ornementation des ambons. On en trouve encore des exemples

en Italie (3); un exemple,

le plus curieux en la circonstance, nous est offert par l’ambon de l’église

San Giovanni [p.210] à Pistoia.

On y voit l’Aigle, dépassant le rebord du parapet et supportant le

pupitre, incliné, posé au-dessus de la tête de l’Homme,

tandis que le Bœuf et le Lion sont groupés à droite et à

gauche de celui-ci; aucun des Animaux n’est nimbé (1). L’ambon de San Miniato à Florence comporte

un arrangement un peu analogue, mais dont le symbolisme, s’il existe, est

moins clair: l’Aigle est posé sur des feuilles d’acanthe comme celui

d’Étampes; la cariatide qui supporte le tout est ici une femme qui

elle-même a pour support une figurine de lion. Aucun nimbe non plus.

|

(2)

P. 16, note.

(3) Quatre ambons du

VIe siècle, à Ravenne, sont tous ornés de nombreuses

images d’animaux uniquement recrutés parmi les agneaux, paons, cerfs,

colombes, canards, poissons (Dom Cabrol, Dict. d’archéologie

chrétienne et de liturgie, 1907, t. I, art. Ambon). Or

ces ambons quadrangulaires, s’ils sont évidés, n’en ont pas

moins la forme des autels païens antiques, lesquels précisément

eurent quelquefois leurs panneaux ornés de figures symboliques ayant

d’étranges rapports avec les figures chrétiennes. Le musée

de Langres notamment possède un de ces autels païens sur les

faces duquel se voient un aigle, un paon et un amour ailé pour symboliser

Jupiter, Junon et Vénus; le quatrième bas-relief rappelle

Apollon avec une couronne de laurier (Espérandieu, ouvr. cité,

t. IV, p. 320). Les similitudes sont peut-être dues seulement au hasard;

je crois qu’elles méritaient néanmoins d’être signalées.

— Il est probable que dans nos musées, ou remployées sur les

façades de nos monuments du Moyen âge, se trouvent quelques

pierres sculptées des époques mérovingienne et carolingienne,

dont la destination primitive, aujourd’hui insoupçonnée, fut

d’orner des ambons.

(1) Jules Helbig, L’Art

Mosan (Bruxelles, 1906), p. 29-30.

(2) Dans l’église.

Santa-Maria dei Miracoli, à Venise, l’aigle-lutrin en marbre est posé

sur la balustrade de l’ambon (dernier quart du XVe siècle).

(3) Dans l’église

du Saint-Sépulcre, à Bologne, à coté de l’autel

très surélevé parce qu’il domine le Sépulcre,

se trouve l’ambon décoré sur chacune de ses deux faces visibles

de deux animaux apocalyptiques. Tous ceux-ci sont de face, sauf le bœuf qui

est de profil. L’aigle est d’une très grande similarité avec

le nôtre; toutefois pouvant s’étendre, il écarte plus

loin ses ailes, et au lieu d’être posé sur un bandeau de feuillage

purement décoratif, il tient dans ses serres un volumen en partie

déroulé. La tête et les ailes dépassent le bandeau

sculpté qui forme le rebord du parapet de l’ambon, lequel rebord joue

à peu près le même effet que l’imposte de notre support

d’Étampes. La tête et le cou de l’aigle mesurés ensemble

n’atteignent pas tout à fait le tiers de la hauteur de tout l’oiseau,

constatation utile pour la restitution de notre fragment étampois.

— M. J. Gauthier a étudié plusieurs autres ambons italiens,

décorés des Quatre Animaux à Almenno, à Milan

(ouvr. cité, p. 294-296). — En descendant

jusqu’a la Renaissance, on trouve l’exemple d’un remarquable jubé

à Paris, celui de l’église Saint-Germain l’Auxerrois, érigé

vers 1545. — Son architecte fut Pierre Lescot, et Jean Goujon avait sculpté

pour lui cinq panneaux aujourd’hui au Louvre, dont quatre représentent

les Évangélistes accompagnés des Animaux.

(1) Cet ambon est dressé

au milieu de la nef comme une chaire à prêcher, mais il ne peut

y avoir doute quant à sa qualification. En effet, outre qu’il n’a

peut-être pas toujours occupé cette place, il est vaste et muni

de trois pupitres fixes, témoignant ainsi qu’il est utilisé

comme un ambon ordinaire ou une galerie de jubé.

|

En France, la pénurie des monuments de ce genre ne saurait nous

faire supposer qu’il n’y en a jamais eu. M. Jules Gauthier, archiviste du

département du Doubs, a essayé avec quelques morceaux de marbre

sculptés de restituer l’ambon de la cathédrale de Besançon

(2), et nous sommes fondé

à croire [p.211] qu’il y en eut un également

dans la cathédrale d’Angoulême (1).

Enfin, quand les Quatre Animaux sont représentés seulement

par deux d’entre eux, l’aigle ne manque jamais et il est le plus souvent accompagné

de l’Homme ailé (2).

En résumé

tout s’accorde pour nous conduire à cette conclusion, correspondant

à notre première proposition, que les deux pierres ont servi

de quelque façon à la décoration du jubé, soit

qu’elles aient appartenu à un ou deux anciens ambons incorporés

dans le jubé, soit qu’elles aient été remployées

dans la construction de celui-ci, soit encore qu’elles aient été

sculptées spécialement pour lui.

Leur nombre restreint et leurs sujets d’ornementation

rendent très improbable qu’elles aient servi de modillons à

un encorbellement de la galerie. Et si elles ont toujours été

réduites au nombre deux, elles pourraient avoir servi de corbeaux

pour soutenir le [p.212] linteau de la porte

d’entrée du chœur ou celui de la porte de l’escalier. Elles pourraient

encore avoir marqué l’emplacement des pupitres des lecteurs de l’Évangile

et de l’Épitre, montées sur des colonnettes (1), suivant les principes d’un des arrangements italiens.

Le caractère de

la sculpture des deux pierres d’Étampes les désigne bien comme

appartenant au XIIe siècle. C’est la date que M. Enlart a spontanément

assignée à celle dont le style est en apparence plus avancé.

|

(2)

Quatre bas-reliefs taillés dans du marbre antique, représentant

les Quatre Animaux et attribués au XIe ou au XIIe siècle, furent

extraordinairement conservés dans un remplage du XIIIe siècle

appliqué contre un arc-de-triomphe romain voisin de la cathédrale

de Besançon. M. Gauthier a pu établir qu’ils avaient probablement

appartenu à l’ambon de cette église (ouv. cité;

—

voir aussi ci-dessus). Leur sculpture est d’un maigre relief; le lion, le

bœuf et l’aigle ont respectivement de 0.60 à 0.65 centimètres

de hauteur, et de 0.60 à 0.65 centimètres de largeur. Seul

l’Homme est représenté de face, tenant le Livre dans ses mains;

son nimbe dépasse le panneau et empiète sur la bordure de la

cuve, comme la tête de l’Homme d’Étampes sur l’imposte. Les trois

autres Animaux, aussi nimbés et accompagnés du Livre,

sont représentés de côté. M. Gauthier présume

que l’ambon fut démoli avant 1212, ce qui impliquerait à la

même époque la construction d’un jubé.

(1) Le musée d’Angoulême

conserve un aigle nimbé et tenant le Livre sculpté en bas-relief

sur une grande pierre presque carrée (haut. 0.70 cent., larg. 0.80

cent.), avec bordure à la partie inférieure, provenant de la

cathédrale, qui possède les dimensions et le caractère

voulus pour avoir orné un panneau d’une cuve d’ambon; il est impossible

de ne pas reconnaître sa grande similitude avec les aigles de Besançon

et d’Italie. Lui-même aurait son similaire sur un pignon de l’église

peu éloignée des Trois-Palis (Charente), attribué au

XIIe siècle. Moulage au Trocadéro. On suggérera peut-être

que cet aigle a pu appartenir à un tympan, mais la différence

très sensible du relief de la sculpture et peut-être aussi la

forme carrée de la pierre rendraient cette proposition peu acceptable.

(2) Tel est précisément

le cas sur la façade de la cathédrale de la ville de Lucques:

les deux figures au lieu d’être dans le tympan du portail sont dans

son extrados; —

sur l’ambon de l’église Saint-Marc, à Venise, l’aigle posé

sur une colonnette qui s’élève extérieurement au long

du parapet, porte le pupitre sur ses ailes, et l’Homme ailé joue le

même rôle pour une seconde tribune plus basse; — à

la baie principale du portail de Saint-Gilles-du-Gard, le linteau est posé

sur deux corbeaux ornés de 1’Aigle et du Bœuf.

(1) M. Maxime Legrand

possède justement un fragment de colonnette ayant la même provenance

et qui aurait été propre à l’usage dont nous parlons.

La colonnette ornée était de style roman avancé.

|

D’un autre côté, j’ai expliqué quelles circonstances

rendent possible l’érection du jubé vers 1190 (2). M. C. Enlart a remarqué

qu’on ne [p.213] connaît aucun jubé

en France qui soit une œuvre de l’art roman; ailleurs, si l’on en trouve,

c’est parce que le pays qui les a produits s’est attardé dans ce style

(1). Toutefois M. Enlart ne déclare nullement

comme impossible l’existence de jubés au XIIe siècle.

On trouvera peut-être cette date prématurée.

Pourtant, le seul auteur qui ait fait une étude approfondie de la

question, Jean-Baptiste Thiers, pense avec force que la fermeture des chœurs

par des murailles a été mise en pratique depuis que les offices

divins se sont multipliés, c’est-à-dire depuis le XIIe siècle,

et dans le but de préserver les ecclésiastiques des injures

de l’air (3)

On n’a pas encore

cité un seul texte du temps pouvant fournir une indication précise.

Un embarras naît du fait qu’aucun terme spécial ne fut avant

longtemps trouvé pour désigner ce qui devint plus tard «jubé».

Au Moyen âge, on disait en latin «ambo» ou «pulpitum»

ou «lectrinum» et en français pupitre, lectrin,

lesteril, letrin, trin ou trincq (2). En

plein dix-septième siècle, Thiers déclare que les jubés

sont appelés ordinairement tribunes et Pupitres (3), quelquefois lectriers et doxales;

voulant parler des destructeurs de ces galeries, il n’a pas trouvé

d’autre expression que celle d’ambonoclastes, dont il est peut-être

d’ailleurs l’inventeur. Combien [p.214] la confusion

est difficile à éviter! C’est parce qu’il a voulu marquer

l’idée de séparation seulement, sans nécessité

d’allusion à la galerie, que l’évêque de Mende, Guillaume

Durant, dans son Rational des divins offices, a écrit

«un mur».

En résumé,

le jubé de l’église Notre-Dame d’Étampes, démoli

par les plus fidèles paroissiens eux-mêmes, en mai 1791, devait

être en pierre. Sa très grande simplicité, cause probable

de l’indifférence que les siècles paraissent lui avoir témoignée,

est aussi une preuve de son ancienneté. II y a présomption

sérieuse pour que 1ui ait appartenu l’étrange figure du XIIe

siècle, sculptée en pierre, dont un moulage existe au Musée

du Trocadéro, conjointement avec une pierre semblable ornée

d’un Aigle. J’espère qu’on voudra bien me pardonner la petite extension

donnée à mon étude au sujet de ces pierres, sans avoir

pu étayer ma thèse d’une preuve formelle, et me tenir compte

du résultat beaucoup plus certain de l’identification de la première

figure qui en tout cas représente évidemment l’Homme ailé

apocalyptique, attribut-symbole de l’évangéliste saint Mathieu.

L.- Eug. Lefèvre.

|

(2)

Ouvr. cité, p. 17: voir aussi Le Miracle de

la Visitation de Notre-Dame et l’Aumônerie de Notre-Dame d’Étampes,

dans le Bulletin de la Soc. archéologique de Corbeil et d’Étampes

(I913).

(3) Dissertations

ecclésiastiques sur les principaux autels, la clôture du chœur

et les jubés des églises (Paris, 1688, in-12, p. 19-22).

Voici une phrase qui précise les raisons de Thiers: «L’Office

de la Vierge…, celui des fondations d’Obits et de Messes votives, étans

fort fréquens et fort répandus, je ne doute pas que l’on n’ait

pris là occasion de fermer de murailles le Chœur des Églises,

et que cela n’ait été exécuté peu après

l’établissement de ces offices, qui ne s’est fait que vers la fin

du douzième siècle. Voilà à peu près l’époque

que l’on peut fixer à ces sortes de clôtures» (Ibid.,

p. 36). Les autres offices extraordinaires étaient ceux des fêtes

particulières et [p.213] des confréries.

Les messes votives et les obits furent réduits en 1192 l’office

de la Vierge a été ordonné à toute l’Église

par Urbain II dans le concile de Clermont, en 1193 (Ibid., p. 22-23

et 29). —

L’ouvrage de Thiers, dont le titre est souvent mentionné, n’est jamais

cité avec précision; c’est un livre rare, en somme fort peu

connu. Aux renseignements ci-dessus je crois donc devoir encore ajouter cet

autre: dans ma précédente étude (p. 35, note), j’ai fourni

le sens d’une phrase de Guillaume Durant dont voici le texte original: «Hoc

tempore quasi communiter suspenditur sive interponitur velum, aut murus

inter clerum et populum». Thiers en tire cette conclusion: «Ce

qui marque un usage déjà établi dans la plupart des

Églises et convient asses bien à notre époque.»

(Ibid., p. 36)

(1) Manuel d’archéologie

française (t. I, p. 755).

(2) Ibid., p.

754.

(3) N’est-ce pas du

jubé et du tref mal appelé chevron dans cet

article du compte de fabrique de Notre-Dame d’Étampes, en 1514: «A

luy (Jehan Girardin, serrurier) pour avoir fait troys chevilles de fer à

tenir le chevron de dessus le pepitre du cueur auquel fut mis et apposé

partie du luminaire de feu Anne, en son vivant, royne de France, que Dieu

absolve, le corps d’icelle reposant en la dite église, seize deniers»

(Max. Legrand, Annales de la Soc. archéolog. du Gâtinais,

1907, p. 100-101).

|

|

ANNEXES

ANNEXE 1

Ce que Lefèvre écrivait du même jubé en 1913

Annales du Gâtinais

31 (1913), pp. 13-20

II est

évident que, à un moment donné, pendant l’époque

romane, la barrière du chœur se trouva là où elle est

aujourd’hui, au milieu du double transept la preuve nous en est fournie

par la présence [p.14] de

deux colonnettes adossées, surmontées de deux chapiteaux romans

et qui, sans le moindre doute, furent destinées à supporter

la poutre de gloire.

Mais cet état de chose ne dura pas, et on

est en droit de penser qu’il cessa vers 1190, quand les chanoines transportèrent

hors de l’église un gênant grabatoire qui occupait le croisillon

sud (1). C’est après cette date ou un

peu plus tard, qu’on accentua l’agrandissement du choeur en le clôturant

plus complètement par l’érection du jubé.

D’ailleurs, au moyen âge, le grand-chœur, c’est-à-dire

le chœur proprement dit et ses dépendances, dans les cathédrales

ou collégiales, comprenait généralement et peut-être

toujours le transept et les bas-côtés plus ou moins développés.

Il en fut probablement ainsi dans notre collégiale d’Etampes.

|

(1)

Ce petit hôpital, qu’on appelait l’Aumônerie Notre-Dame, exista

à l’exemple de ceux qui furent installés dans nombre de cathédrales

comme celles de Paris et de Chartres. Voir notre étude, Le miracle

de la Visitation Notre-Dame, à propos d’un groupe sculpté

de l’église Notre-Dame d’Etampes, dans le Bulletin de la Société

archéologique de Corteil et d’Etampes, 1913.

|

Pour

nous convaincre, il y a, outre l’usage, ce fait que des peintures décoratives

figurant un semis de fleurs de lis et des colliers existent encore sur la

face occidentale intérieure des premiers piliers du choeur actuel,

à l’angle de la croisée du transept ces peintures étaient

sans doute primitivement dans le chœur, dans la partie où se dressaient

les chaires réservées à la famille royale; nulles peintures

n’existent sur les deux piliers qui font face et qui sont actuellement les

derniers de la nef parce qu’ils étaient cachés, du côté

du chœur tout au moins, par [p.15] les boiseries

du jubé et les dossiers des hautes stalles.

Le jubé, dont nous connaissons l’existence

seulement par un renseignement fortuit de Basile Fleureau, devait donc être

placé entre les deux dernières colonnes de la nef actuelle,

en avant du transept. Tout ce que nous savons de positif sur son compte, à

cause d’un usage général et d’une mention au XVIe siècle

susceptible de s’appliquer à lui seulement, c’est qu’il était

surmonté d’un Christ en croix entre la Vierge et saint Jean (1), et qu’il possédait une galerie supérieure

de circulation accessible par un ou deux escaliers en vis ou simplement

droits comme à Angers (2).

|

(1)

Il est question de ce calvaire dans le Compte de recettes et dépenses

de la fabrique de l’église Notre-Dame d’Étampes pour les années

1513-1515, publie par M Maxime Legrand (Annales de la Société

archéologique du Gâtinais, 1907, p. 108). L.-Eug. Lefèvre,

Rapport cité, p. 81.

(2) Sur le plan ci-joint

que M. Albert Mayeux a aimablement dessiné pour nous, nous avons place

à droite un escalier à vis, comme au jubé de Villemaur

(Aube), daté de 1521.

|

Considérant que le jubé n’a laissé aucune trace

sur les piliers, on le présume volontiers avoir été en

bois. Cependant, outre que l’un des deux piliers visés a été

refait au milieu du XIXe siècle et se trouve devenu un mauvais témoin,

il existait naguère dans un coin de l’église des débris

de pierres sculptées pouvant provenir de la barrière du chœur.

Il y avait notamment un aigle, motif habituel des décorations d’ambons,

et un sommier d’arc ayant pu servir à la porte centrale. Ce dernier

vestige doit remonter à la fin du xne siècle, d’ailleurs sans

parfaite certitude, et l’aigle, au caractère roman, pourrait être

du même [p.16]

temps ou plus ancien. Tout ccla est évidemment très vague,

et surtout très hypothétique; nous ignorons même quand

le jubé de pierre ou de bois fut démoli.

PLAN DE l’église Notre-Dame

d’Étampes

Essai de restitution de l’arrangement du chœur

au moyen âge.

La galerie servait

certainement au lecteur et à des chantres dans des fonctions courantes

(1): elle fut aussi [p.17]

utilisée à partir

du XVe siècle pour une cérémonie annuelle très

particulière, un salut par personnages, fondé par maitre

Jean Huë, doyen de la Faculté de théologie en Sorbonne,

et natif d’Etampes.

|

(1)

A mon avis, plusieurs motifs poussèrent les chapitres à l’érection

de jubés: le désir de rendre le sacrifice de la messe plus

mystérieux pour les fidèles, celui de séparer plus complètement

le chœur de la nef ou le peuple [p.17] se réunissait

trcs librement et non saus quelques inconvénients, le besoin de préserver

les chanoines contre le froid et les courants d’air pendant l’hiver. De plus,

le vrai jubé a galerie, celui qui n’est pas seulement une haute barriere

close, est une galerie qui relie les anciens ambons un peu surelevés.

L’Épitre et l’Evangile se chantaient au jubé d’ou ils pouvaient

être mieux entendus par le peuple. Entre les deux, on chantait des

versets, des psaumes ou d’autres prieres tirées de l’Ecriture Sainte.

Ce chant se nomme graduel parce que, a Rome, l’exécutant se

plaçait sur les degrés de l’ambon, in gradu ambonis:

et en d’autres églises, par exemple à Reims, sur les marches

du sanctuaire, in gradibus presbytrii (Instructions générales

en forme de catéchisme... imprimées par ordre de mess. Ch.-J.

Colbert, évêque de Montpellier, Paris, 1710, pp. 588-589).

Le jubé se trouvait indiqué pour d’autres petites cérémonies

comme celles dont nous allons parler.

|

Voici comment Fleureau décrit cette curieuse cérémonie

créée en 1477: «Le grand salut par

personnages se chante dans cette Eglise le jour de la feste de l’Annonciation

de Notre-Dame, auquel

on habille deux enfants de choeur, l’un en fille, qui représente

la Sainte-Vierge, et l’autre qui représente l’Ange Gabriel, qui luy

annonce le Mystère de l’Incarnation. Tous les Ecclésiastiques

vont processionnellement au-dessous des Orgues, où ils chantent divers

Motets convenables à la solennité cependant les deux enfants

habillez, comme nous avons dit, montent au Jubé. Celuy des deux qui

représente l’Ange se place au bout du même Jubé, du

côté de l’Évangile, et celuy qui représente la

Vierge se met à l’autre bout du côté de l’Épitre

et après que les Prestres ont cessé, ils chantent à

leur tour en forme de Dialogue l’Évangile qu’on lit à la Messe

de ce jour; ensuite tous passans par dedans [p.18]

dans le Chœur disent le De profundis pour le repos de l’âme

du Fondateur, et jettent de l’eau bénite sur sa tombe sous laquelle

son corps repose devant le grand Autel (1)».

Les dimensions de la nef du chœur actuel sont de

30 mètres de longueur pour 14 mètres de largeur; avec une

travée de plus, l’ancien chœur présumé devait avoir

environ 40 mètres de longueur, moins le petit espace accaparé

par l’épaisseur du jubé.

Le chœur s’étendait ainsi sur quatre grandes

travées dont les trois premières, marquées par de gros

piliers, étaient ouvertes sur le double transept et sur les bas-côtés.

La dernière travée était, comme aujourd’hui, fermée

par deux murs épais qui, au XIe siècle, étaient extérieurs

et percés de grandes fenêtres devenues sans raison d’être

et ultérieurement bouchées. Le chevet est carré et percé

à l’étage inférieur de trois fenêtres romanes

très primitives, et à l’étage supérieur également

de trois fenêtres [p.19] contemporaines

des voûtes, dont les arcs sont légèrement brisés.

|

(1)

Fleureau, ouv. cité, p. 189. – L’Annonciation fut un mystère

particulierement populaire au Moyen âge il avait le don de charmer

les imaginations. On accrut encore son succes quand on lia le souvenir de

la salutation angélique a l’institution du couvre-feu. L’usage de

celui-ci fut introduit par Guillaume II d’Angleterre pour obvier aux vols

nocturnes. Le concile tenu à Lisieux en 1055 marque peut-être

son établissement définitif en Franc:e il ordonnait de sonner

une cloche tous les soirs pour inciter à prier Dieu et avertir de fermer

sa porte, ce qui se faisait vers les sept heures. Le pape Jean XXII (1316-1334)

eut l’idée d’un reglement établissant que la prière de

la salutation angelique serait repétée trois fois à la

sonnerie de la cloche, et assurant en même temps une indulgence pour

ceux qui seraient fidèles à la coutume. Le concile de Paris,

en 1346, prescrivit l’observation inviolable du règlement papal, ajoutant

en faveur de tous ceux qui diraient alors, outre la prière de la Salutation,

l’oraison dominicale pour l’église, la paix, le roi, la reine et la

famille royale, une indulgence particulière attachée à

chaque jour, dans toute l’étendue de la province de Sens (R. P. Richard,

Analyse des Conciles généraux et particuliers,

Paris, 1777, t. II, pp. 41 et 273).

|

Il ressort des textes que le chœur proprement dit contenait au moyen

âge au moins deux autels (1), d’abord

le maître autel désigné parfois «grand autel

du chœur», «autel principal du chœur», et même «autel des saints

Martyrs», et le second probablement consacré à saint

Étienne, mais parfois simplement désigné «l’autel

du cueur» (2). Il est possible que,

durant les XVIIe et XVIIIe siècles, un ou deux autres autels aient

été ajoutés aux premiers (3).

Le maitre-autel, selon l’usage,

était en avant, en face de la porte du jubé. Je suppose qu’il

était placé au commencement ou au milieu de la seconde travée,

[p.20] c’est-à-dire

près de la ligne tracée par la grille actuelle.

|

(1)

Il n’y a pas d’erreur possible à cet égard, car les deux autels

sont cités eu même temps, et d’ailleurs la chose était

habituelle: «Pour l’achat de quarante-trois aulnes de roulleaux

pour faire des custodes entous (entour) l’autel du cueur avecques ung tapis

pour couvrir le maistre autel» (Compte de fabrique, manuscrit

cité, p. 107).

(2) L’autel saint Étienne,

«au cueur de ladite esglise» (Ibid., p. 106. Voir aussi

la note ci-dessus).

(3) Cependant les deux

premiers autels peuvent avoir ete déplacés et prêter

ainsi à des erreurs. Il faut egalement se méfier des appellations

trompeuses. Nous savons par le pouillé du diocèse de Sens rédigé

par Amette, secrétaire de l’archevêché, dont la copie,

commencee en 1695, fut

terminée en 1732, que, au XVIIe siècle, on employait couramment

le terme chapelle du chœur pour désigner une chapellenie à

la collation du Chapitre. C’est ainsi que le pouillé mentionne «dix-sept

chapelles du chœur» et ajoute «et en outre les dix-sept chapelles

cy dessus il y en a encore

quatre qu’on nomme royales étant à la collation du roy,

mais ne sont pas du chœur» (Ernest Menault, Essais historiques sur

les villages de Beauce, Morigny, Paris, 1867). Justement les deux autels

auxquels ces quatre dernières chapellenies étaient affecés,

étaient situés dans une dépendance du chœur, le bas-côté

nord un autre auteur aurait donc pu fort bien dire qu’elles étaient

«du chœur». Un pouillé rédigé vers 1350

et publié par Longnon (Pouillés de la province de Sens,

Paris. 1904, p. 45) fournit quelques détails de plus. Toutefois

M. Longnon doit avoir commis une erreur en appliquant aux quatre chapellenies

en question la phrase: «ad collationem capituli predicte ecclesie».

|

ANNEXE 2

Acte de décès du portefaix Claude Vezard survenue pendant

la démolition

Registre paroissial de Notre-Dame d’Étampes

ANNEXE 3

Le parallèle du Jubé

de l’église de Brou (XVIe siècle)

Quatre clichés

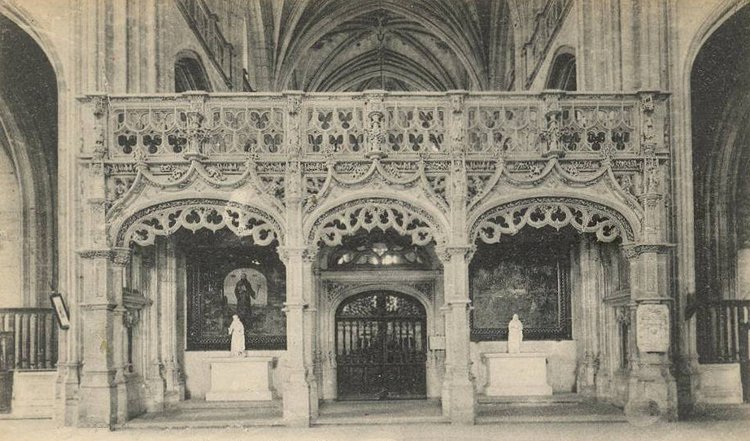

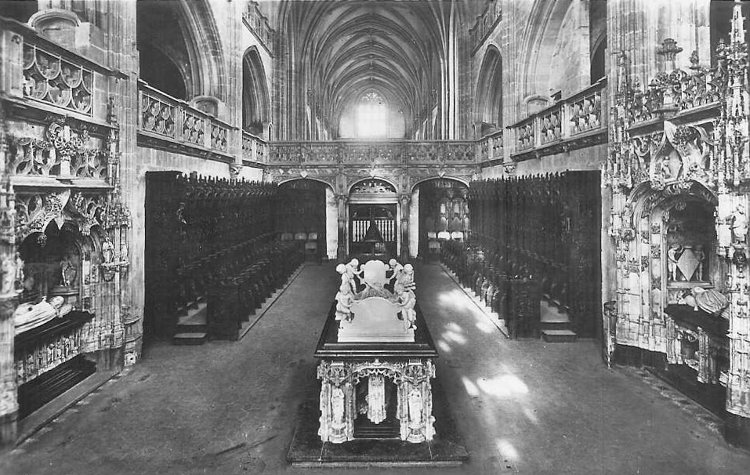

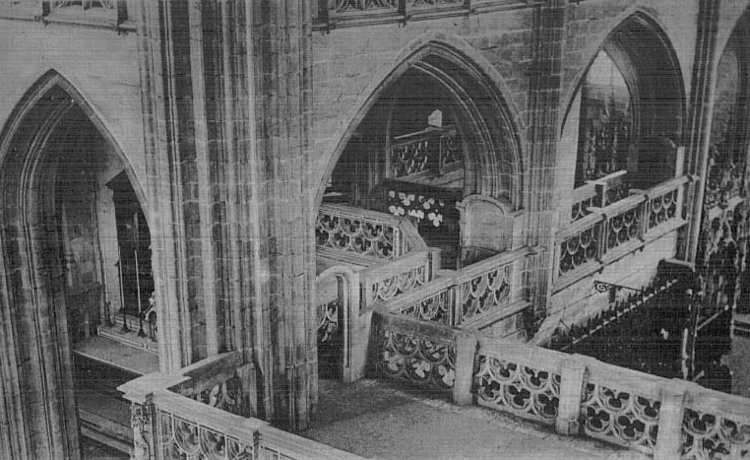

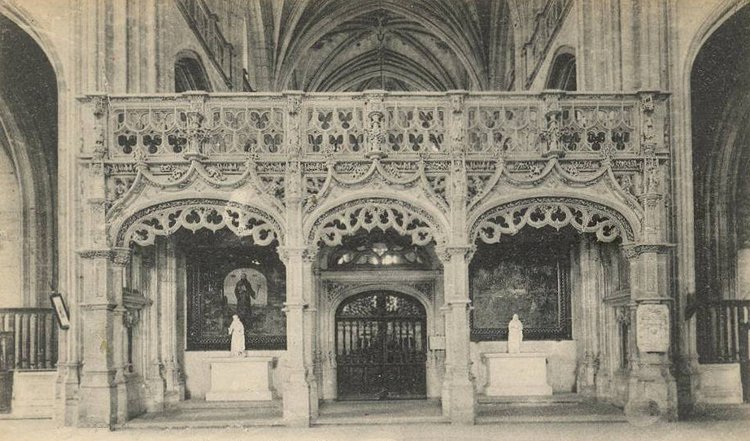

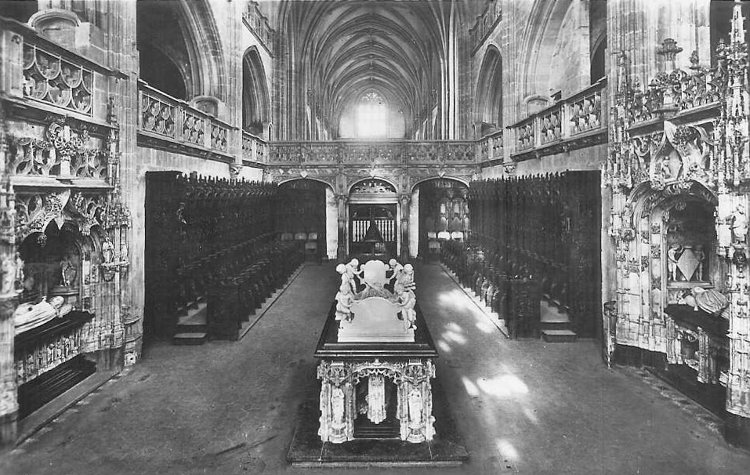

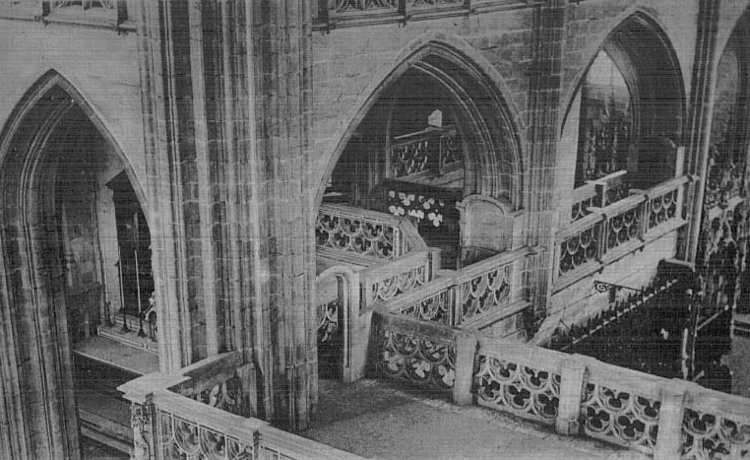

Nous

donnons ici une série de quatre photographies du jubé heureusement

conservé de l’église de Brou, en Eure-et-Loir, tirés

de diverses cartes postales anciennes. Bien qu’il date du XVIe siècle,

tandis que celui d’Étampes remontait probablement au moyen âge,

ce jubé donne une idée du volume que pouvait occuper celui d’Étampes.

|

1. Le jubé de l’église de Brou, vu

depuis la nef

1. Le jubé de l’église de Brou, vu

depuis la nef

2. Le jubé de l’église de Brou, vu depuis le chœur

3. Galerie du jubé de l’église de Brou

4. Stalles et jubé de l’église de Brou vus du chœur

|